Tu peux trouver la version éditée complète de ce journal sur mon site internet.

La version intégrale (fautes et anglicismes inclus) est disponible dans mon jardin numérique, Sylves. La publication s’y fait au jour le jour.

Au fait, j’emploie le féminin générique.

So long!

Enzo

Mardi 31 janvier

Je découvre aujourd’hui l’existence du plus vieux poème lesbien en langue écossaise, daté du XVIe siècle. Le poème 49 du Maitland Quarto, certainement écrit par Marie Maitland.

L’article décortique les mécanismes de l’hétéronormativité à l’œuvre, aussi bien dans l’écriture du poème que dans sa réception. L’universitaire montre comment un poème qui décrit clairement une passion lesbienne est interprété, durant des siècles, comme étant un banal poème sur l’amitié entre deux femmes.

En la lisant, on comprend facilement comment, encore de nos jours, l’amour queer est invisibilisé, déclassé au rang de la simple amitié. Les exemples abondent et le Twitter queer les relève assez souvent : on dirait une running joke (la « très bonne amie » de machine, les « colocataires » de la Villa dei Vettii, etc.). Imaginer qu’il puisse y avoir davantage qu’une simple amitié sent encore le soufre.1

Mercredi 1er février

Évidemment, nous autres queers, nous nous voyons partout dans le passé… mais si la société commençait à nous y voir aussi, peut-être que nous cesserions de nous projeter quand ce n’est pas nécessaire.

Car il est vrai que les amitiés masculines ou féminines ne sont pas toujours des amours homosexuelles, et que les codes du passé ne sont pas ceux du présent : l’affection en public entre deux amies n’est pas obligatoirement le signe d’une passion homosexuelle. Ce qui est louche aujourd’hui (ce qui titille notre gaydar) ne l’était peut-être pas plusieurs siècles plus tôt.

Mais nous ne pourrons pas avoir un discours sain sur le passé (si tant est que ça soit seulement possible) si nous ne nous débarrassons pas des euphémismes mis en place par le XIXe siècle bourgeois et perpétués durant le XXe siècle. Une « amie » (wink, wink) n’est pas une amie, c’est une amante.

Jeudi 2 février

Mes morning pages me donnent la clarté nécessaire pour avancer mes projets au quotidien. Je ne les utilise pas comme Julia Cameron le préconise ; ma page n’est pas une décharge où je déverse tout ce qui encombre mon esprit. Sans filtre.

Je le fais parfois, évidemment, mais je préfère orienter mes pensées, prendre le temps de trouver des solutions et circonscrire ma négativité et mon misérabilisme naturels. Ça fait du bien de se plaindre, mais je ne veux pas entretenir ces voies neurales : les morning pages peuvent très vite renforcer certaines pensées négatives.

Ces pages écrites au réveil sont devenues une sorte de thérapie légère, où je me force à voir mes « problèmes » sous un angle plus positif, ou, en tout cas, différent. C’est certainement la seule contrainte que je m’impose. Pour le reste, ça part dans tous les sens ; ça suit le fil de mes pensées ; c’est écrit dans un franglais bourré de fautes ; et ce n’est pas destiné à être relu par moi ni à être partagé avec d’autres.

Si un jour, je fais un feu de joie, ces morning pages seront les premières à partir en fumée.

Vendredi 3 février

Lors des jours de grand vent, mes deux chattes passent des heures entières à la fenêtre du salon à regarder les feuilles s’envoler dans le jardin. Dès que ces dernières menacent de s’écraser contre la fenêtre, Lou & Mercutio se précipitent à leur tour, semblant oublier qu’une vitre les sépare constamment du monde extérieur. Bim, bam, boum. C’est un vacarme sans fin. Mais le résultat est toujours le même : les feuilles se dérobent, la vitre ne cède pas ; meurtries, mes félines se remettent immédiatement en position en espérant que la prochaine fois…

*

Je les regarde faire avec une attention mi-moqueuse, mi-incrédule. Combien de temps leur faudra-t-il avant de tirer les leçons qui s’imposent ? Elles n’ont jamais pu attraper une seule feuille de cette manière. Pourquoi perdre leur énergie de la sorte ? Pourquoi faire preuve d’une telle assiduité quand leur expérience de la réalité leur a démontré que l’échec était inévitable ?

Quand Mercutio heurte violemment la fenêtre avec tout le sérieux d’un chat concentré sur sa proie, je ne peux m’empêcher de ricaner… jusqu’à ce que je me rappelle que je ne suis guère différent de lui. N’ai-je pas acheté à l’instant mon billet de loterie hebdomadaire ?

Samedi 4 février

« Je n’écris ni de la même manière ni la même chose quand je suis reposé ou quand j’ai mal à la tête, quand je suis au clavier de mon MacBook ou celui de mon iPad. »

— La mécanique du texte, de Thierry Crouzet

*

Mon style était plus travaillé quand j’écrivais sur du papier. Il fallait former sa phrase dans sa tête ; elle était déjà éditée plusieurs fois avant que les mots ne soient couchés sur les pages du carnet. Le clavier change notre rapport aux mots et aux idées : on les essaye à mesure qu’on les conçoit. Si ça ne fonctionne pas, on efface un bout et on recommence.

Mes notes sont le plus souvent manuscrites : je me souviens mieux de ce que j’écris à la main. Mes textes plus longs sont écrits sur ordinateur ou sur l’iPad (comme ce journal).

Pour la poésie, je retourne au papier : je préfère réintroduire de la friction dans mon processus créatif et prendre mon temps. (Taper un poème court à l’ordinateur me donne une occasion de l’éditer à nouveau. S’il était long, peut-être le premier jet se ferait-il sur l’ordi.)

En fin de compte, l’outil le plus adéquat est celui qui permet d’obtenir le plus de son écriture en investissant le moins (d’effort) possible.

Dimanche 5 février

« Le travail devrait d’ailleurs former sa propre récompense2. Ce qui compte, c’est le processus avant le résultat, car on ne pratique QUE le processus, et se concentrer sur le résultat, l’accueil, la publication, c’est se tromper fondamentalement de jeu. » (Lionel Davoust)

*

Après être passée par l’école et l’université, est-il possible d’arriver à l’écriture parce qu’on aime le processus ? Souvent, l’apprentissage formel qu’on a reçu nous fait détester la pratique elle-même. Il nous faut des années pour réintroduire de la joie là où l’on nous a souvent dit qu’il ne devait y avoir que de la souffrance.

Je suis venu à l’écriture pour les mauvaises raisons : the end-result, la publication, la gloire qui couronne le front ensoleillé des autrices (c’est en tout cas ce qu’on s’imagine quand on est lectrice, méconnaissant la réalité du métier).

Durant de nombreuses années, j’ai détesté écrire, mais j’adorais avoir écrit. J’adorais l’idée d’écrire.

Mais rêver d’écriture n’est pas écrire. On ne devient écrivaine qu’en écrivant.

Petit à petit, j’ai me suis efforcé de prendre davantage de plaisir à l’écriture elle-même. Pour cela, je me suis mis à la romance, j’ai introduit des protagonistes gays ; j’ai décidé d’écrire comme j’en avais envie et non pas comme on me demandait (/je me demandais) de le faire.

Pourquoi se torturer et être malheureuse ? Nous n’avons qu’une vie ; il n’y a pas de seconde chance. L’épanouissement est impossible à trouver quand nous agissons pour les mauvaises raisons.

Lundi 6 février

Après un retour à Twitter, voilà que Lionel Davoust est de retour sur Facebook. Les arguments qu’il avance sont tous valables (et même s’ils ne l’étaient pas, peu importe, c’est son choix ; il fait ce qu’il veut de sa vie).

Deux points importants dans ce qu’il dit :

1) les réseaux sociaux ne sont pas un bon outil de promotion de son œuvre (ce qui me semble juste et évident pour les autrices publiées dans l’édition traditionnelle, mais qui pose un problème pour les auto-éditées sur lequel il faudra se pencher un jour) ;

2) les réseaux sociaux sont… eh bien, sociaux, ils fournissent une occasion inestimable d’être en contact avec d’autres autrices et professionnelles de l’écriture. Le métier d’autrice est solitaire ; il vaut mieux s’entourer le plus possible à la moindre occasion, au risque de dépérir.

Mardi 7 février

Si l’on veut mener une vie heureuse (eudaimonic life), il faut être bien entourée. La solitude, nous dit-on, est mauvaise pour la santé.

Robert Waldinger fait remarquer que les réseaux sociaux ne sont bénéfiques que lorsqu’on y est active, c’est-à-dire quand on crée du lien, qu’on échange, qu’on cause, qu’on s’entraide. Une consommation passive nuit à son bien-être (ce que mon expérience personnelle semble confirmer).

Notre génération est la première à devoir développer des compétences nouvelles afin de gérer la vie sur les réseaux sociaux : getting a thick skin, bloquer les fâcheuses, prendre un recul critique sur ce que l’on consomme, accepter que les autres ne partagent pas les mêmes avis, comprendre que son attention est un bien précieux, car limité, et agir en conséquence.

C’est une question de survie, me semble-t-il. Mais tout le monde ne sait pas qu’il faut développer ces skills pour vivre bien.

Il faut dire qu’on n’enseigne pas à l’école la nécessité d’avoir une philosophy of life (stoïcisme, épicurisme, bouddhisme zen, etc.), c’est-à-dire un système pratique qui nous indique la meilleure façon de mener notre vie…

À mesure que le temps passe, je pense, comme William B. Irvine dans A Guide to the Good Life, qu’il vaut mieux avoir un système imparfait, peut-être même erroné, plutôt que de ne pas en avoir du tout.

Mercredi 8 février

Damon Suede, l’écrivain de romances gays, explique que, pour concevoir un personnage, il vaut mieux choisir un verbe (ex. dominer) plutôt qu’un adjectif (ex. autoritaire). Sur la page, un personnage existe parce qu’il agit. Il est moteur de l’action, il est l’action elle-même.

La première fois que j’ai entendu son explication, j’ai été surpris, car tous les discours que l’on trouve sur les personnages parlent de personnalités, de psychologies, de leur passé, etc., mais très peu suggèrent de concevoir le personnage à travers ses actions… alors que l’on sait toutes que, dans une scène, ce qui importe, c’est l’action des personnages – c’est-à-dire ce qu’ils y font (ou ne font pas). L’autrice est souvent une metteuse en scène.

*

Même si je donne raison à Damon Suede, j’aimerais que le roman ne soit pas réduit à un empilement de scènes.

C’est un phénomène que l’on observe de plus en plus, certainement dû à l’influence des séries TV (un format basé exclusivement sur la scène). Tout n’a pas besoin d’être dramatisé dans un roman. La narration, le récit sont des outils puissants – c’est d’ailleurs ce qui fait la force de la littérature : elle peut résumer dix ans en quelques phrases à peine ou évoquer le paysage émotionnel d’un personnage en un paragraphe. Elle n’est pas obligée de montrer. En tout cas, pas de la même manière que les arts visuels.

Jeudi 9 février

Je ne me sens jamais autant en commande de mon écriture que lorsqu’elle décortique les états d’âme des personnages. À l’occasion, j’ai essayé de me concentrer sur l’action, sur l’intrigue, etc., de prendre un peu de recul, mais mes histoires ne prennent vie que lorsque j’indique avec précision ce que ressent le personnage à un moment donné.

Même si certaines lectrices n’aiment pas ce genre de récit, j’ai compris qu’il valait mieux que je suive mon instinct. Cela ne veut pas dire que le résultat est meilleur en soi, mais plutôt que j’écris ce que je suis censé écrire.

Je lis tel passage et je me dis : voilà, tu as écrit ce que tu voulais dire et de la manière qui t’est la plus naturelle. La conclusion des Chroniques de Dormeveille est ainsi écrite. De même que certains chapitres des Sentiments du devoir (non publié). C’est d’ailleurs après avoir écrit cette novella, et en lisant les commentaires de Clara, que j’ai compris qu’il s’agissait là d’une des forces de mon style, de la raison pour laquelle j’écrivais (décrire l’intériorité de mes personnages).

Vendredi 10 février

Ces dernières années, nous avons inventé une nouvelle catégorie qui gravite dans la sphère LGBTQ+ : celle de l’alliée.

Je n’attends d’elle qu’une seule chose : qu’elle trouve mon existence normale et l’accepte sans sourciller. Je ne souhaite pas qu’elle se batte à ma place ou qu’elle comprenne tous les problèmes de toutes les lettres de l’arc-en-ciel. Elle n’est pas nous et n’a pas à le devenir. Quand elle nous semble faillir dans sa mission d’alliée, je lui pardonne ; je ne lui demande pas d’être pure dans ses intentions ni ses actes. Je comprends que le monde soit difficile pour chacune d’entre nous, cishet ou queer, et que la perfection ne s’y trouve pas.

Parfois, je regrette que cette alliée me déçoive, qu’elle n’agisse pas aussi vertueusement que je le voudrais, mais je refuse les récriminations, car très vite, je pourrais perdre de vue qui est l’ennemie.

L’ennemie, c’est celle qui use de violence contre les membres de ma communauté ; celle qui bat, celle qui tue, celle qui blesse, avec ses poings ou ses mots. Je pardonne à l’ignorante et à l’idiote ; je ne pardonnerai pas à celles qui le font avec l’intention de nuire.

Quand tout est utilisé pour nous diviser, nous monter les unes contre les autres, les seules actions acceptables ne sont pas de construire des citadelles, de nous enfermer dans nos ghettos, mais de bâtir des ponts et de tendre la main, aussi douloureux que cela puisse être à l’occasion.

L’alliée est imparfaite ; je le suis aussi. Nous irons plus loin, nous serons plus fortes, si nous marchons ensemble, côte à côte.

Samedi 11 février

« On dit de la Médecine qu’elle est un Art ; on le dit aussi bien de la Vénerie, de l’Équitation, de la conduite de la vie ou d’un raisonnement. Il y a un art de marcher, un art de respirer : il y a même un art de se taire. » (Paul Valéry)

Dimanche 12 février

Depuis que j’ai fait le test StrengthsFinder de Gallup, il y a quelques mois, je sais que l’une de mes forces (la number one, pour être exact) est Input.

En toute honnêteté, je l’avais déjà deviné, mais je n’avais pas un cadre théorique pour clarifier ce que je sentais confusément en moi ou que j’avais pu observer dans mon comportement depuis plusieurs années.

Input veut dire que j’éprouve un fort besoin (un besoin vital ?) de collectionner et d’archiver. Dans mon cas, c’est principalement intellectuel : j’accumule des connaissances et des idées. Constamment. Food for thought.

Chez d’autres, l’Input peut prendre une forme physique (collection d’objets) ou sociale (collection d’amitiés)… (D’ailleurs, ma collection de stylos plume trouve certainement ici son explication.)

Je suis productif dans mon écriture quand mon Input est satisfait, c’est-à-dire quand je suis intellectuellement stimulé. Mes lectures, et plus largement tout le contenu que je consomme, servent de terreau à mon inspiration.

J’éprouve quelques difficultés quand je me limite à Twitter. Il y a dix ans, cette plateforme était une source merveilleuse d’information : les gens partageaient de nombreux articles sur tous les sujets imaginables… De nos jours, on ne voit plus cette richesse. La fureur et le bruit l’ont remplacée, en partie parce que l’algorithme considère que l’information doit être un divertissement clivant ; & parce qu’il est plus facile de parler de son nombril que de s’intéresser à l’immensité vertigineuse du monde (passé comme présent, voire futur).

Lundi 13 février

Ces dernières années, la recherche en psychologie a démontré que loin d’être figées, nos personnalités évoluent. Nos caractères, bien que façonnés durant notre jeunesse, ne sont pas gravés dans le marbre. Avec les efforts nécessaires, il nous est possible de développer certains traits et d’en atténuer d’autres. Il en va de même avec nos compétences et nos aptitudes.

Il s’agit là d’une excellente nouvelle, qui devrait nous réjouir : nous avons l’occasion jusqu’à notre dernier souffle de devenir la meilleure version de nous-mêmes, voire, pour celles qui n’aimeraient qui elles sont, une autre personne.

Je suis très sensible à ce qui se dit au sujet du growth mindset, peut-être parce qu’à beaucoup d’égards, le mien est encore un peu figé, sclérosé.

C’est, semble-t-il, le souci des bonnes élèves, celles pour qui les choses venaient facilement et qui n’ont jamais eu à travailler dur pour dépasser leurs limites. La facilité ne permet pas de développer le fameux grit, l’endurance. On en vient à considérer que les gens naissent avec des capacités définies et, qu’au mieux, elles passeront leur vie à les explorer.

On voit facilement comment cette vision du monde peut nous limiter : si l’on considère que quelque chose est impossible, ça le devient de facto. Pour pouvoir changer, il faut croire que c’est faisable.

Mardi 14 février

Le jeu en vaut-il la chandelle ? Notre société capitaliste voudrait nous faire croire qu’il est important de se sacrifier au boulot, que notre utilité se résume à « servir l’économie » (do your bit for the Economy!). Il faut donc faire des études « utiles », pas pour soi, mais pour avoir un « bon métier », travailler de longues heures, go above and beyond (comme si se limiter à ce que son contrat de travail stipule revenait à arnaquer l’employeur), et prendre sa retraite le plus tard possible.

Mais, ces dernières années, il est devenu évident que nous n’obtenons pas les fruits qu’on nous avait promis : celles qui bénéficient de ce système et qui ont intérêt à maintenir le statu quo sont de moins en moins nombreuses et de plus en plus riches.

De la même manière que les ministres « servent » l’État, et donc les intérêts de la nation (en théorie), l’économie devrait servir la société. La richesse que nous produisons, toujours davantage si nous croyons les statistiques, devrait se retrouver aussi dans nos vies.

Force est de constater que ce n’est pas le cas.

La promesse du XXe siècle, celle qui affirmait que chaque génération vivrait mieux que la précédente, est devenue un mensonge en notre jeune XXIe siècle.

Devant ce constat, qui a de quoi laisser un goût amer dans la bouche, je comprends pourquoi beaucoup de personnes décident de travailler moins et de chercher leur bonheur ailleurs.

Pour vouloir jouer à un jeu, il faut croire que l’on peut gagner. Or, au jeu de la vie, tel que nous le pratiquons actuellement, il n’y a même plus d’illusion possible : toi, moi et la contemporaine lambda ne pouvons pas sortir gagnantes.

Jeudi 16 février

Depuis 2016, le Royaume-Uni a fait de l’actualité politique et économique un spectacle des plus divertissants et des plus fascinants : c’est tellement WTF que tout le monde regarde sans y croire… et moins on y croit, plus on regarde.

Cette déliquescence à la tête de l’État (continuous nervous breakdown) est ce qu’il y a de plus déprimant quand on vit dans le pays et qu’on doit supporter cette perpétuelle dégénérescence. Nous sommes devenues tellement accros que nous prenons une joie malsaine à voir cette valse de premières ministres. Self-inflicted pain, encore et encore.

Depuis quelques mois, je me force à ne plus lire The Guardian dans le détail ; j’ai même arrêté d’écouter religieusement The Rest is Politics. Comme je ne peux rien faire face à cette folie généralisée (je n’ai pas le droit de vote, de toute manière), ça ne sert à rien que je me fasse du mal.

Il y a là une leçon qui me semble importante : l’information ne mérite d’être connue que si elle nous permet d’agir ; quand elle nous fait du mal et que nous ne pouvons rien y faire, il est légitime de ne pas s’y intéresser. Le but n’est pas de faire l’autruche, mais de privilégier sa santé mentale afin de mieux vivre.

Samedi 18 février

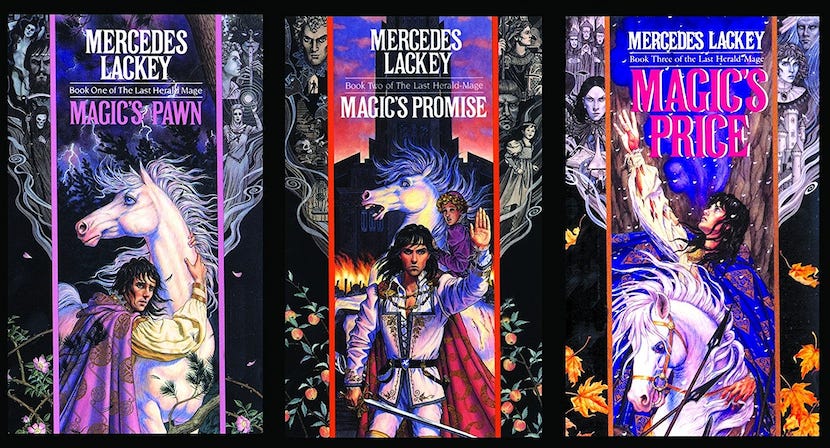

Pour essayer de comprendre pourquoi la trilogie du Dernier Héraut-Mage de Mercedes Lackey m’enthousiasme à chaque fois que j’y repense, j’ai décidé de relire Magic’s Pawn (La proie de la magie). Il s’agit de ma seconde relecture, la première ayant eu lieu à l’automne 2015.

*

Publié en juin 1989, Magic’s Pawn semble en avance sur son temps : le protagoniste est ouvertement homosexuel (« shay'a'chern »).

Faisant écho à notre monde, Valdemar n’est pas un paradis où tout un chacun accepterait l’homosexualité de Vanyel (surtout pas son père !), mais Lackey s’efforce de normaliser le plus possible ses amours.

Elle applique la même formule que celle qu’elle avait développée dans la trilogie des Arrows (1987-88 ; Trilogie des Hérauts de Valdermar en français) : ses romans sont autant des récits d’aventures que des romances, ce qui pourrait les inscrire dans le genre de la romantic fantasy.

*

Notons que, deux ans plus tôt, en 1987, Ellen Kushner avait déjà fait le choix d’un protagoniste homosexuel pour son premier roman Swordspoint, mais Lackey est la première a être publiée par une maison d’édition mainstream (DAW Books), dans le genre de la high fantasy.

S’il existe d’autres romans de fantasy gays à la fin des années 1980, ils ne sont pas connus en France.

*

Plus grands sont les héros de Thomas Burnett Swann, sorti en 1974, est le seul autre roman avec des protagonistes homosexuels qui me vienne à l’esprit, mais il n’a été traduit qu’en 2014 chez nous.

Dimanche 19 février

Bien plus que l’univers, c’est le travail sur la caractérisation des personnages qui fait de Magic’s Pawn une histoire mémorable.

La souffrance de Vanyel, ses mécanismes d’autodéfense, ses rêves brisés, la découverte de l’Amour (avec un grand A, car il découvre son âme sœur ; il est « life-bonded »)… la lectrice est amenée à ressentir mille émotions durant sa lecture. Elle ne peut que s’attacher à ce personnage, qui nous est présenté comme le vilain petit canard (mais dont la beauté trahit déjà le fait que c’est un cygne).

Lackey prend le temps (bien plus que je ne serais capable de le prendre moi-même) de poser le décor : l’arrivée à Haven (= l’entrée dans le monde des Hérauts) n’est pas immédiate.

Même le voyage jusqu’à la capitale est entièrement raconté, alors qu’elle pourrait tout aussi bien s’en dispenser. D’autres autrices auraient saisi cette occasion pour donner le plus d’explications possible sur le royaume de Valdemar. Lackey n’en fait rien. Dans ce chapitre, la lectrice est plongée dans la psyché du personnage. D’un point de vue de l’action et de l’avancée de l’intrigue, il ne s’y passe rien.

*

Le reste du roman est intelligemment composé : ce n’est qu’après avoir éprouvé la douleur de la perte qu’il est autorisé à gagner quelque chose. L’amour ne vient qu’après la destruction de ses aspirations musicales ; son entrée dans le monde des Hérauts n’arrive qu’une fois qu’il a perdu son amour dans des circonstances pour le moins traumatisantes. Le bonheur du héros se voit sacrifié à chaque étape du récit. Son développement se fait dans la douleur.

Le premier tome annonce déjà la fin tragique de la trilogie. Notons que ce n’est pas un simple foreshadowing métaphorique : Vanyel rêve de ses derniers instants, ce qui démontre que Lackey savait déjà comment elle voulait terminer son histoire.

*

Évidemment, le roman n’est pas sans défauts (l’histoire d’amour se développe trop brusquement à mon goût : une minute, ils s’ignorent ; la minute suivante, ils s’aiment à la folie et ne se quittent plus), mais il fonctionne très bien, même à la seconde relecture, quand je sais déjà ce qui va se passer. L’émotion est intacte. Toujours aussi intense.

Peut-être s’agit-il là de la meilleure trilogie de Mercedes Lackey.

Lundi 20 février

Alors que l’âge me fait entrer, lentement mais sûrement, dans la catégorie des vieux cons, il m’est de plus en plus difficile de regarder toute innovation technologique avec cet émerveillement qui caractérise le plus souvent la jeunesse.

Les avancées dans le domaine des Intelligences Artificielles impressionnent, mais leurs besoins énergétiques sont tout aussi impressionnants, voire inquiétants, surtout dans le contexte de la crise climatique.

S’il y a des domaines, comme la médecine, où ces avancées sont les bienvenues ; je doute que ChatGPT, intégré à Bing pour nous divertir et renforcer notre flemme, puisse être considéré comme un progrès technologique bénéfique.

Nous sommes à l’aube d’une énième révolution technologique (la quatrième ?) à un moment de notre Histoire où les inégalités se renforcent, où la planète surchauffe et étouffe déjà.

Si ce que l’on prédit est vrai (= les IA mettront des pans entiers de la société au chômage), il serait peut-être temps que nos gouvernantes s’assurent qu’un système de redistribution équitable des richesses soit mis en place…

Pour le moment, on veut nous faire travailler plus, plus longtemps… tout en nous prédisant qu’on finira par perdre notre emploi rémunérateur (et qu’on aura du mal à en trouver un autre). Il est facile d’imaginer la dystopie qui va s’ensuivre.

Mardi 21 février

Dans sa newsletter d’hier, Nat Eliason affirme que le bon style (ce qu’il nomme « great writing ») est invisible.

*

(C’est en écrivant cette phrase que je m’aperçois que l’expression « great writing » doit être adaptée pour passer dans notre langue. Comme je suis Français, le mot auquel je pense immédiatement est style – le miroir aux alouettes des lettres françaises. Je prends ici le mot dans son acception large : le style est notre manière de présenter les choses, pas seulement le vocabulaire ou la syntaxe que l’on utilise.)

*

Son texte est très intéressant, car ce qu’il essaye de définir n’est pas définissable.

Bon (great writing) et mauvais (bad writing) sont des notions subjectives. Ce que je considère bon peut facilement être mauvais aux yeux de ma voisine, et vice versa.

La seule conclusion qui s’impose est la suivante : un style n’est bon que parce qu’il est adapté au goût de son lectorat.

Ce qui n’avance pas beaucoup l’écrivaine quand elle doit écrire son texte… (La pirouette finale de Nat Eliason est de dire que c’est à ce moment-là que l’Art entre en scène…)

Mercredi 22 février

Dans le second tome du Dernier Héraut-Mage, il y a tout un chapitre dans le lequel Lackey s’efforce de dissocier homosexualité et pédophilie.

Rentré dans sa famille, Vanyel s’énerve, à juste titre, du fait que son entourage le soupçonne de vouloir séduire les petits garçons et les jeunes adolescents (il est un héraut, for goodness' sake !).

La lectrice du XXIe siècle peut sentir les « débats » sur l’homosexualité qui agitaient les années 80-90 et la volonté de l’autrice de démonter les clichés un par un à travers toute cette trilogie : l’homosexuel est un homme qui éprouve des sentiments pour un autre homme, pas un satyre qui sauterait sur tout ce qui ressemble à un mâle (ou un mâle en devenir) de près ou de loin.

Ma première réaction a été de trouver tout cela un peu vieillot et de me dire : le monde a quand même bien évolué depuis !

Puis, j’ai pensé à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, le renforcement du conservatisme aux États-Unis et ailleurs, et je réalise que pour certaines, ces débats-là sont toujours d’actualité. On a peut-être décalé la cible : des homos, on est passé aux trans, mais les craintes délirantes sont les mêmes. « Les queers sont des violeuses qui veulent pervertir nos enfants. »

Trois décennies plus tard… What a sobering thought.

Vendredi 24 février

Magic’s Promise est le roman de la transition, de l’entre-deux (une affirmation qui pourrait s’appliquer à tous les seconds tomes d’une trilogie).

Il n’est pas sans maladresses, ce qui, en tant qu’auteur, me rassure beaucoup. Il n’y a rien de pire qu’un roman qui soit parfait, surtout dans les genres que j’écris : ça me fait me sentir tout petit.

La solitude de Vanyel pourrait être agaçante si elle ne se justifiait pas aussi bien… Ce n’est pas parce qu’il est gay qu’il est condamné à cette vie de sacrifice (ce qu’une lecture superficielle avec un peu de mauvaise foi laisserait penser). Ce n’est pas « un de ces romans » où la sexualité du personnage dicte la fin misérabiliste de l’histoire. Non (quoique… ?). C’est parce qu’il est le Héraut-Mage le plus puissant de Valdemar que sa destinée est aussi sombre.

Quand la Mort lui donne le choix entre le repos éternel et une vie de douleurs et de solitude, il décide de retourner parmi les vivantes afin de les aider, malgré son envie d’en finir. Même pas trente ans et déjà usé jusqu’à la corde…

Ce pathos, qui ne se cache pas, est ce qui fait la force des romans de Lackey. Les hérauts sont prêtes à se sacrifier pour le bien de la communauté. Figures christiques, par excellence ; leur mort, à l’image de leur vie, acquiert une signification profonde.

Samedi 25 février

Cela fait quelques années que je suis fasciné par les « réincarnations » des lamas tibétains.

Les tulkous, comme on les nomme, ont des destinées romanesques : ils (car ce sont le plus souvent des hommes) sont choisis dès le plus jeune âge pour devenir des personnalités religieuses exceptionnelles.

Mais le mot « réincarnation » est erroné, car il laisse supposer l’existence d’une âme immortelle… Or, pour les bouddhistes, l’égo est une illusion ; l’âme n’existe pas. Du coup, qu’est-ce qui se réincarne ?

*

Le mot savant pour réincarnation est métempsycose (je préfère l’orthographe métempsychose, for obvious reasons). Il désigne le transfert d’âme d’un corps à un autre… La métempsycose, c’est la croyance que l’âme (éternelle) est vagabonde.

Dans le cas qui m’intéresse, on parlera de métensomatose pour les lamas tibétains.

Si la ψυχή, c’est l’âme ; soma (σωμα), c’est le corps.

Si j’en crois Wikipédia (béni soit Wikipédia), métensomatose signifie « déplacement du corps spirituel ».

Apparemment, la différence est de taille, mais j’ai du mal à la comprendre. (C’est le genre de nouveau concept qu’il faut lentement digérer.)

*

J’ai l’impression que cette métensomatose est l’équivalent spirituel de la génétique : de même que les parents passent une partie de leurs gênes à leurs enfants, le lama transmet une partie de son bagage spirituel, sa nature, à un autre corps. (Je place ici un énorme point d’interrogation.)

Dimanche 26 février

Dans les Récits Péninsulaires, il y aura des « réincarné.es ». Pour faire simple, je supposerai que l’âme est bien éternelle et vagabonde… Je mettrai la métensomatose et les tulkous de côté, même s’ils sont à l’origine de l’idée.

C’est déjà bien assez compliqué d’avoir des réincarnées, des immortelles (qui peuvent mourir) et des Rêveuses (qui ne rêvent pas). La lectrice me sera certainement reconnaissante si l’âme de mes Réincarné.es se réincarne.

*

Il m’est difficile de dissocier réincarnation et spiritualité (ou religion).

Je me surprends à vouloir faire d’Alexandre Ambronne un futur chef spirituel, ce qui est absurde.

Sa cousine Maeve, oui, absolument… mais Alexandre n’a pas l’étoffe d’un chef spirituel… à moins que, tout comme le Bouddha, il soit coincé dans sa phase hédoniste quand nous le rencontrons pour la première fois.

(Je pense que, dans les RP, les réincarnations sont liées à une forme de magie élémentale. Réincarnation d’anciennes mages puissantes plutôt que de cheffes spirituelles, même si l’une n’exclut pas l’autre.)

Peut-être Alexandre deviendra-t-il ce chef spirituel, aussi improbable soit-il (je n’ai jamais pensé à ce que lui et ses cousines deviendraient en grandissant), mais, à 18 ans, il est décidé à profiter des plaisirs de la vie.

En un mot, c’est un queutard.

(En tout cas, c’est ainsi que Corydon devrait le percevoir.)

Je sais très bien que le mois de février ne commence pas le 31 janvier… mais je tenais à vérifier que tu suivais (un peu).

“The reward of labour is life. Is that not enough?” (William Morris)