La version intégrale de ce journal est disponible dans mon jardin numérique, Sylves. La publication s’y fait au jour le jour.

J’applique ici l’orthographe rectifiée (good-bye les petits accents circonflexes !). Si une de ces entrées résonne tout particulièrement en toi, n’hésite pas à me le dire, ici ou sur les réseaux sociaux.

Les premiers jours de mon voyage en Thaïlande peuvent être lus ici.

So long!

Enzo

Lundi 02 décembre

Au final, nous sommes retournés à Chiang Mai plus tôt que prévu (Chiang Rai s'est avéré assez limité) et avons loué pour le weekend un appartement juste en dehors de la vieille ville, à cinq minutes du centre commercial MAYA et à vingt minutes à pied de l’Université de Chiang Mai (dont nous avons visité le campus verdoyant). L’appartement était de taille raisonnable mais luxueux. Une expérience à renouveler si l’occasion se présente.

Nous sommes maintenant de retour dans la vieille ville, juste à l’extérieur des remparts. Notre hôtel est une retraite végane. Nous allons y passer la semaine. Ce quartier aux rues sinueuses semble plus calme que celui où nous étions durant le weekend.

Mardi 03 décembre

Visite de la Magokoro Teahouse, un salon de thé japonais.

Tout y est décoré de manière traditionnelle, avec tables basses en bois et tatamis. Le jardin est un petit paradis, alliance de bambous, de fougères et de mousse, ilots verdoyants et brumisés, délimités par une rivière de petits galets et quelques roches de taille plus importante.

Un moment de paix, parfait pour déguster mon thé vert, un « sencha kukicha », aux saveurs subtiles et mémorables. Mon mari, grand amateur de matcha, s’est laissé tenter par leur latté et leur chou à la crème, elle aussi au matcha.

Ma gourmandise a été un Parfait américain à la glace de hojicha, avec de la pâte au haricot azuki, quelques morceaux de jelly, sur une couche de céréales kellogs. Une expérience gustative pour le moins inédite où le sucré est diminué le plus possible afin de permettre à d’autres saveurs, plus rares, de prendre l’ascendance.

Mercredi 04 décembre

Loi martiale déclarée en Corée du Sud, puis rejetée par l’Assemblée nationale du pays.

Gouvernement Barnier censuré.

Quelle journée !

Pendant ce temps, nous visitions tranquillement le Musée National de Chiang Mai et allions voir Wicked au cinéma…

Jeudi 05 décembre

Dans l’ensemble, 2024 aura été une année sans écriture (si on exclut ce journal). J’ai écrit des fragments de fiction en début d’année, quelques poèmes durant l’été, rien de sérieux. Une nouvelle année s’annonce déjà et je n’ai rien à montrer.

Ce n’est pas grave : il y a des années sans. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive ; ça ne sera certainement pas la dernière. Il y a dix ans, j’écrivais Tendres Baisers d’Oxford, ma première romance gay, et Enzo Daumier naissait. Voilà une drôle de manière de célébrer cet anniversaire.

Comme je disais à S. l’autre jour sur Threads, si ma vie devait être une série, j’en serais à la saison où l’on vient d’introduire les personnages du spin-off, mais personne ne sait à quoi ça va ressembler ni si ce spin-off verra vraiment le jour.

Je me remettrai certainement à écrire en 2025 : quand je n’écris pas, je ne suis pas mon moi véritable. C’est comme si je me condamnais au purgatoire, laissant moisir mon potentiel.

Ce qui est certain, c’est que j’ai toujours envie d’écrire des histoires d’amour entre hommes, de réfléchir sur l’univers des BL et de commenter sa production contemporaine mondiale. Enzo Daumier ne va pas mourir de ce passage à vide ; je ne prévois pas de me reconvertir.

Vendredi 06 décembre

La fin de notre séjour approche à grands pas. Il me tarde de rentrer chez moi et de revoir mes chats. Deux semaines, c’est long. Je suis une creature of habit, j’ai besoin de mes petites habitudes pour me sentir bien. Mais qui dit retour en Angleterre, dit grisaille constante, températures frisquettes… bref, la déprime hivernale que la Thaïlande a tenue à distance. Janvier va être dur.

Les petits plaisirs thaïs, c’est de pouvoir sortir en short et en teeshirt, de manger pour quelques euros, de croiser des nāgas, des bouddhas, des chao thi (esprits protecteurs) à tous les coins de rue. Il y a ici une douceur de vivre que je voudrais faire mienne à l’année. Qui sait, peut-être un jour…

Samedi 07 décembre

L’assassinat de Brian Thompson, le PDG de UnitedHealth, à New York, est une affaire intéressante. La réaction du public est similaire à ce que l’on voit quand un dictateur meurt : c’est la joie qui domine. L’assassin, qui court toujours, est présenté comme un justicier masqué, une sorte de Robin des Bois du 21e siècle.

Des milliers de personnes ont profité de l’occasion pour partager sur les réseaux sociaux les expériences traumatisantes qu’ils ont vécues aux mains des assurances de santé US. L’ensemble se lit comme une anthologie d’histoires d’horreur.

Et après en avoir lu quelques-unes, on comprend que la mort de Brian Thompson n’émeuve pas grand monde : pour faire toujours plus de profit, ces gens-là sont prêts à condamner à mort des milliers de personnes, en refusant de rembourser leurs soins ou de payer leurs médicaments.

On se réjouit donc que cette affaire rappelle à toustes les PDG que, même si leur bizness et leurs pratiques sont autorisés par la loi, ça ne les met pas pour autant à l’abri des rétributions cosmiques ou karmiques.

Lundi 09 décembre

Le retour a été long, mais nous sommes revenus sur les rives anglaises, là où les températures sont si basses et la lumière si grise qu’on se croirait vivre dans l’au-delà. De porte à porte, le voyage a duré vingt-huit heures : c’est long, mais insuffisant pour se préparer à ce qui nous attendait.

Comme prévu, Thai Airways a été médiocre : deux repas seulement pour treize heures de vol, dont un tout particulièrement infect. Nous ne volerons donc plus à l’international avec eux.

Seule consolation dans toute cette triste affaire : nos chats, plus ou moins heureux de nous retrouver.

Mardi 10 décembre

Ils ont arrêté the Adjuster, surnom donné à l’assassin de Brian Thompson. C’est Luigi Mangione, 26 ans.

Il est un cauchemar pour la classe dirigeante : blanc, beau, intelligent (il était le valedictorian de son lycée privé), issu d’un milieu très aisé. Bref, il avait tout pour lui. Pourquoi quelqu’un issu de leurs rangs ferait-il ça ?

Tout aurait été plus simple s’il avait été pauvre et noir… Voyons comment les médias vont se dépatouiller avec ça !

Mercredi 11 décembre

J’ai ramené de ce voyage en Thaïlande plusieurs livres : les deux romances gays achetées au début du séjour, deux essais (Abundance de Deepak Chopra & 101 Essays That Will Change The Way You Think de Brianna Wiest) et quatre romances MM de Tom F Klein qui se passent en Thaïlande : Neon Love, Paradise Partners, Romance Under the Banyan Tree et Espresso Hearts.

J’ai déjà lu Neon Love, le premier roman de cet auteur allemand d’expression anglaise, joliment écrit, qui a les défauts d’un premier roman justement : l’intrigue n’est pas bien menée (la seconde partie de ce bref roman est assez mauvaise), les dialogues sonnent souvent creux et il y a trop de bons sentiments, ce qui nuit à la tension narrative. Je suis peut-être dur, mais je ne pense pas que ça soit bien grave pour une première publication : il est normal de ne pas tout maitriser dès le départ. Je lirai les autres romans sans apriori et avec plaisir.

Jeudi 12 décembre

Mon idée est simple : écrire un essai, ou une série de miniessais, sur l’homoromance.

Deux problèmes se posent : 1) il y a finalement peu d’écrits théoriques sur le sujet (où vais-je trouver mon inspiration ?) ; 2) je ne sais pas quelle forme lui donner.

Puisque je ne suis pas universitaire, il n’y a aucun intérêt à adopter une forme convenue et un ton neutre. Je sens qu’il faut que j’écrive un essai personnel, que ça soit comme une conversation légère entre amis, sans me prendre au sérieux.

Peut-être un abécédaire conviendrait-il. J’ai beaucoup aimé Un savoir gai de William Marx justement.

Vendredi 13 décembre

« Ma théorie est que nous vivons à l’ère des récits visuels et que cela influence de plus en plus notre façon d’écrire. Le cinéma, la télévision, les TikToks et les jeux vidéos sont les médias dominants de notre culture. La plupart d’entre nous apprennent à raconter des histoires grâce aux supports visuels. C’est ainsi qu’on a enseigné à notre cerveau à penser une histoire. C’est donc ainsi que nous écrivons. Je ne veux pas dire qu’être influencé par ces formes d’art est problématique. Je le suis moi-même. Le problème, c’est que si vous “pensez pour la télévision” tout en écrivant de la prose, vous abandonnez les avantages de la prose sans bénéficier des avantages de la télévision. » (Lincoln Michel, dans sa newsletter Counter Craft, 12/12/2024)

Nous voyons aussi ce phénomène à l’œuvre dans la prolifération des récits au présent, croyant que ce temps renforce le sentiment d’immédiateté (le « temps caméra », pour ainsi dire), mais nous oublions que le présent dans le récit s’exprime naturellement au passé simple. Comme dit Le Guin, « partir du principe que le présent est “maintenant” et que les temps du passé sont littéralement éloignés dans le temps, c’est faire preuve de beaucoup de naïveté. »

Une conséquence tragique de la dictature du visuel est la disparition progressive de l’intériorité : les auteurices contemporain·es passent peu de temps à décrire « les espoirs, les rêves, les craintes, les pensées, les souvenirs ou les réactions de leur personnage. (…) Lorsque l’intériorité apparait sur la page, elle est souvent brève et redondante avec les dialogues et l’action**. Tout cela est bien dommage. L’intériorité est peut-être le meilleur exemple d’un avantage que la prose, en tant que médium, possède sur les autres formes d’art. »

L’intériorité est ce qui donne de la profondeur au récit, mais elle va aussi à l’encontre de l’immédiateté tant recherchée par certaines autrices. Dans une société où tout doit aller vite, tout ce qui pourrait ralentir le rythme est à éviter. La peur d’ennuyer le lecteur pousse même certains à enfiler les descriptions d’action, comme si le récit était une simple caméra. On retrouve ce phénomène dans les romances, pourtant le genre par excellence de l’expression des sentiments !

Peut-être est-il bon aussi de rappeler qu’une narration à la première personne (qui semble être de rigueur de nos jours) ne garantit pas l’expression de cette intériorité. « Je » n’indique pas mieux les sentiments du protagoniste qu’« il » ou « elle ». Mais certains lecteurs naïfs affirment mordicus qu’un récit à la troisième personne les empêche de s’identifier au personnage principal. (Gageons que ce sont ces mêmes lecteurs que le passé simple indispose.)

** Il donne l’exemple romantique suivant : « Sarah fixait les lèvres pulpeuses de Tim. J’espère qu’il va m’embrasser, pensa-t-elle. “Vite. Embrasse-moi”, dit-elle en se rapprochant de lui. »

Lundi 16 décembre

Le Boys Love s’est développé sur un paradoxe : il est l’outil de propagation du patriarcat et son antidote.

Mardi 17 décembre

Le petit plaisir de ce mois de décembre, au retour de l’ensoleillée Thaïlande, c’est la dégustation d’un thé Mariage Frères chaque matin jusqu’à Noël, grâce à leur calendrier de l’avent. La plupart de leurs thés sont reconnaissables à cette douceur caractéristique, qui trahit certainement la présence d’un ingrédient secret infusé à leurs feuilles — les Thés Mariage sont rarement présentés nus, sans apprêt, comme il convient à toute création parisienne.

Hier, c’était du thé blanc avec leur Rainbow Rhapsody, avant cela, c’était un thé vert (le Locombia Colombia) et aujourd’hui un thé noir fumé, l’Empereur Chen Nung.

Mercredi 18 décembre

La richesse matérielle n’a d’intérêt que si elle favorise la pratique artistique et l’épanouissement spirituel. Je n’ai pas l’âme d’un banquier : faire fructifier son argent comme un agriculteur son verger n’est pas le genre d’activité qui m’épanouirait. De même, hanter les centres commerciaux à la recherche du dernier sac Louis Vuitton rabougrirait mon âme. J’aspire au confort matériel afin de pouvoir me consacrer à mes projets d’écriture le plus librement possible ; je déteste avoir à partager mon temps, à courir dans tous les sens ; je sature très vite. Si l’argent ne fait pas le bonheur, on sait tous qu’il y contribue : ce n’est pas une finalité, c’est un moyen.

Jeudi 19 décembre

Hier, j’ai lu le cinquième tome de la dernière série de Brooke Blaine et Ella Frank : Salacious Park Avenue Prince (juin 2024), qui suit les aventures amoureuses mouvementées de Travis et de Caleb.

Blaine et Frank sont les reines de la romance MM : leur style est efficace, leurs personnages approfondis, les dynamiques entre eux passionnantes… Mais on reconnait surtout leurs histoires à cette signature : le sexe.

C’est très souvent sur cet élément que j’achoppe. Je n’aime pas lire des pages et des pages de descriptions (voire des chapitres entiers !). Rarement, je trouve les scènes intimes utiles. Je vais décevoir ici Vicky Saint-Ange (qui propose une masterclasse sur le sujet, d’ailleurs !) : à mes yeux, elles sont superflues et ne font pas avancer l’intrigue.

On nous rabâche que le sexe dans les romances, c’est comme la glu, c’est utile pour rapprocher les protagonistes. Je suis convaincu qu’une romance peut très bien s’en passer, ou qu’on peut les limiter à un paragraphe ici et là.

J’irai même plus loin : les scènes de cul me sortent du récit ; elles ne se marient pas très bien avec l’expression des sentiments. Très souvent, le vocabulaire cru, digne d’un porno, clashe avec le reste du récit… La chose est exprimée avec peu de poésie et je m’ennuie.

Il s’agit bien sûr d’un gout personnel : les lectrices de romances sont très friandes du smut, comme on a commencé à l’appeler dans le milieu francophone, et c’est la raison pour laquelle Blaine & Frank en ont fait leur marque de fabrique. Le sexe, quand il est présenté en abondance, vend.

D’ailleurs, leur série Park Avenue Prince a tellement eu de succès que Blaine & Frank reviennent en 2025 avec un spin-off : Park Avenue Kings ! Trois volumes sont annoncés pour le moment, mais parions qu’il y en aura sept. Un pour chaque « king ».

Vendredi 20 décembre

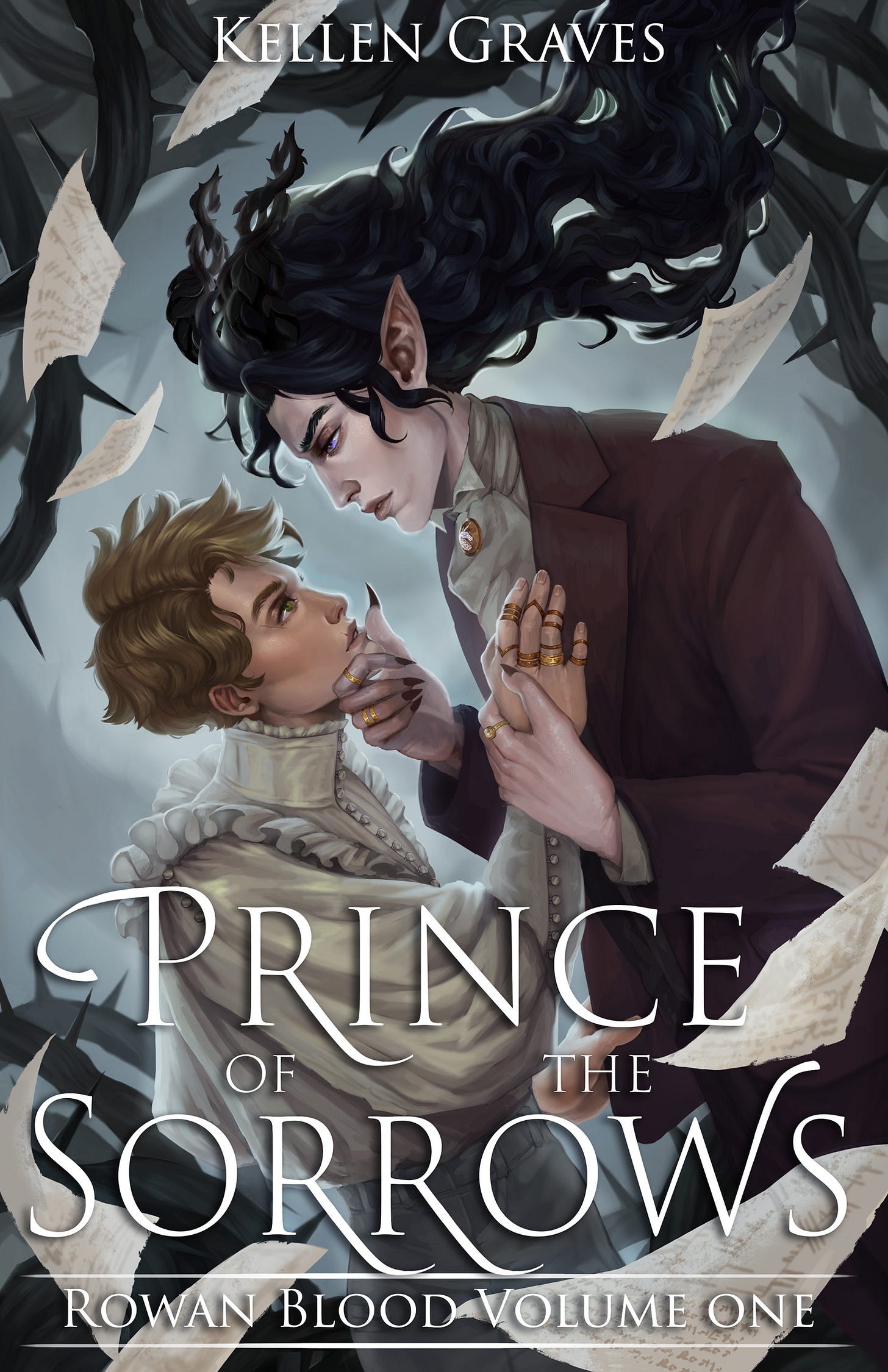

Hier soir, j’ai commencé la lecture de Prince of the Sorrows (2022), de la romantasy gay signée Kellen Graves. On suit les aventures de l’humain Saffron et du prince fée Cylvan dans un monde enchanté inspiré des légendes irlandaises. L’auteurice a un très beau style, opulent à l’occasion, à l’image de son univers.

Dès les premières pages, j’ai ressenti le même plaisir et émerveillement qu’en lisant Captive Prince de C.S. Pacat ou The Last Herald-Mage de Mercedes Lackey.

Il s’agit du premier roman du cycle Rowan Blood, dont le quatrième tome sortira en février prochain.

Lundi 23 décembre

Mes lectures se poursuivent. Après Prince of the Sorrows, j’ai immédiatement enchainé avec le second tome du cycle de Kellen Graves, Lord of Silver Ashes, la fin ne m’ayant laissé aucun choix (je devais absolument découvrir ce qu’il allait advenir !).

Je m’explique assez mal le silence du protagoniste, Saffron, à travers ce second opus, mais les personnages sont toujours aussi intéressants et le worldbuilding, qui se découvre peu à peu, a su nourrir ma curiosité. Certains choix narratifs n’auraient peut-être pas été les miens, mais je ne vois pas l’intérêt de chercher la petite bête (c’est une vérité universellement reconnue que les auteurices ne peuvent s’empêcher d’analyser une histoire jusqu’à se gâcher tout plaisir de lecture).

J’ai décidé de faire une pause avant de passer au tome suivant (Herald of the Witch’s Mark), car je suis conscient que le quatrième ne sortira qu’à la fin de février et que l’attente entre les deux pourrait s’avérer insoutenable. Il vaut mieux s’arrêter sur une note positive.

Il m’a fallu ensuite lire le début de quatre romans avant de trouver une lecture convenable. Mon choix a fini par se porter sur une romance SF d’une autrice que je ne connaissais pas, Chani Lynn Feener.

A Bright Celestial Sea (2022) raconte l’enquête de Pryor Oro sur la station spatiale Olympus. Il est chargé par la Force de Police Intergalactique de retrouver un membre de la famille impériale de sa planète d’origine et d’assister l’Empereur d’Olympus, Wystan Aurelius. Entre les deux, l’inimitié est spontanée, masquant les flammes d’une passion qui motive Aurelius à percer tous les secrets de Pryor.

J’ai évidemment adoré cette histoire, même si ce n’est pas aussi bien que la SF d’Everina Maxwell.

Ça m’a redonné envie d’écrire mon propre space opera. Certainement que je finirai par m’y mettre un jour !

Mardi 24 décembre

On dit que la dark romance est malsaine, qu’elle glorifie les relations abusives et les red flags (ce qui est le cas dans une certaine mesure)… La dark romance, c’est bad, bad, bad, nous rabâche-t-on.

Il y aurait donc de la bonne et de la mauvaise romance, mais ce serait vite oublier que le genre dans son ensemble est un outil de coercition patriarcale. C’est-à-dire qu’il colonise l’imaginaire amoureux des lecteurices et s’assure qu’une seule expression de cet amour soit jugée convenable.

Chez les hétéros, la monogamie est de rigueur et le HEA aboutit presque inévitablement au mariage et à la création d’une famille. Dans le BL, l’adoption remplace la grossesse, à moins que l’on soit dans le Mpreg (un sous-genre monstrueux où le passif-uke tombe enceint… comme une femme).

La romance est un genre conventionnel qui reflète les fantasmes de la société dans ce qu’ils ont de plus prescriptif.

Évidemment, il y a de nombreux auteurs qui, écrivant dans les marges du genre, le plus loin possible de l’hétéronorme, se permettent d’envisager d’autres destins, d’autres types d’amour, où le but ultime d’un couple n’est pas la reproduction de l’espèce.

Je ne suis pas certain que la dark romance soit une expression de cette écriture des marges, mais, plutôt que de la juger selon des critères moraux simplistes, il serait plus utile de nous demander à quel(s) besoin(s) étrange(s) elle répond…

Mercredi 25 décembre

Continuons à aborder la romance sous l’angle éthique… Que penser des romances avec les milliardaires ?

C’est un sous-genre florissant qui a remplacé les romances avec les millionnaires (bienvenue dans un monde où les inégalités se creusent).

Selon Jackie Ashenden (publiée chez Harlequin et Mills & Boon entre autres) : « Les romances avec les milliardaires ne sont pas vraiment des histoires de milliardaires. C’est un jeu sur les dynamiques de pouvoir. Avec un personnage apparemment sans pouvoir qui détruit complètement la vie d’un personnage plus puissant. La partie “milliardaire” n’est qu’un habillage. »

Sur Threads, d’autres personnes font remarquer que les milliardaires sont comme les aristocrates, les mafiosos, les espions ou les princes faes : des concepts, bien plus qu’une réalité.

Le but de la romance n’est pas d’offrir une image réaliste de notre société, mais de fantasmer des scénarios où les choix moraux, qui nous pourrissent la vie, sont inexistants. La romance envoie du rêve ; elle ne se demande pas si les milliards du beau Elon (sic) ont été acquis légalement ou s’ils sont entachés du sang d’innocents.

À moins d’être dans une romance communiste, il y a peu de chance que le récit mette en scène les schémas d’exploitation mis en place par notre classe gouvernante pour s’enrichir sur notre dos.

« Je le crierai sur tous les toits jusqu’à manquer d’air. Le trope du milliardaire est le fantasme moderne de la princesse. Le fantasme de la princesse, c’est d’être arrachée à sa vie misérable par quelqu’un qui peut instantanément et sans effort résoudre tous ses problèmes. Les problèmes modernes ? La plupart d’entre eux sont d’ordre financier.

Donc oui, le trope du milliardaire n’a rien à voir avec le fait que les milliardaires dans la vraie vie soient éthiques ou non. Nous savons qu’ils ne le sont pas. Mais je continuerai de dévorer le trope du milliardaire à chaque fois ! » (devyn_synclair sur Threads, décembre 2024)

Jeudi 26 décembre

Pour moi, la romance, c’est un moyen efficace de me déconnecter de la vie quotidienne et de ses problèmes. De pouvoir librement rêver. On sait que tout finira bien, et que toutes les craintes que l’on peut éprouver à la lecture de certains retournements de fortune s’évanouiront avant la fin. Après tout, la seule règle d’or de la romance, la seule constante, c’est le HEA ou le HFN.

Le jeu sur les dynamiques de pouvoir ne m’intéresse pas tant que ça, et je me demande si l’analyse de Jackie Ashenden ne s’applique pas particulièrement à la romance hétéro, où toute relation homme/femme est, par définition, bancale (bienvenue dans le patriarcat).

La romance MM nourrit mon besoin de représentation. C’est un besoin insatiable : si je pouvais, je ne consommerais que des histoires où des hommes embrassent d’autres hommes.

J’ai un faible pour les milliardaires, même si ça ne m’empêche pas d’exécrer leur présence dans notre société. Ils représentent une certaine forme d’exotisme ; leur argent, c’est un peu comme la magie du sorcier dans la fantasy : ça leur permet de faire tout ce qui est refusé au commun des mortels. Mais à cet argent sont attachées des responsabilités et des obligations : une bonne romance montre le plus souvent un milliardaire prisonnier de son train de vie et d’un milieu social qui l’étouffe peu à peu. En somme, ce trope rappelle que l’argent ne fait pas le bonheur (mais qu’on s’éclate bien quand on en a).

Vendredi 27 décembre

Dans ma tête, mon projet de non-fiction sur l’homoromance avance bien. J’ai déjà un titre. De nombreuses idées, des extraits, quelques phrases me traversent l’esprit. Peut-être qu’il faudrait que je les note.

Je sens aussi une boule naitre au creux de mon estomac. Ce projet m’inquiète déjà ; la peur annonce sa présence. La peur de ne pas finir, évidemment. La peur de faire quelque chose de nul et de m’humilier.

La Résistance est déjà à l’œuvre et s’apprête à déployer ses mille-et-un subterfuges.

Mais sa présence est la preuve que le projet est solide et mérite que je m’y attèle.

Lundi 30 décembre

Nous sommes descendus à Oxford pour rendre visite au beau-père et voir la maison qu’il loue depuis quelques semaines.

Je suis allé à Blackwell’s et à Waterstones dans l’espoir de trouver des ouvrages qui me seraient utiles pour mon projet de non-fiction, mais, comme je le craignais, on ne trouve aucun livre théorique sur la romance. Ce genre est encore boudé par l’Université, comme pouvait l’être la Fantasy il y a quelques décennies. Même le féminisme ne semble n’avoir rien à dire sur le sujet. Tant pis, ç’aurait pu être intéressant. Il faudra que je cherche ailleurs.

La section LGBTQ+ n’avait rien sur le BL ou le yaoi. Là encore, rien de surprenant. La seule analyse queer que j’ai trouvée portait sur le genre horrifique : qui aurait pu croire que les gays aient un penchant pour les freaks ?

J’ai fait le tour des autres rayons, passant en revue mes intérêts du moment.

La Thaïlande, c’est le no man’s land éditorial : deux ou trois livres à peine. Rien de folichon. Il faut croire qu’un pays qui n’a été colonisé par personne et a réussi à éviter les horreurs de la guerre n’intéresse pas autant que le Vietnam ou le Cambodge ou le Myanmar. (La violence fait vendre.)

Bref. Lecteurice, me croiras-tu ? Je n’ai acheté aucun livre au final.

Mardi 31 décembre

Je finis l’année avec une trachéite et je commencerai la nouvelle avec un rhume carabiné certainement.

Hier soir, j’ai trouvé une série d’articles universitaires sur la romance et le BL. Ils existent bien, mais il faut les dénicher ! J’ai même commandé deux ouvrages d’occasion, un sur le yaoi (en français !), l’autre sur la romance.

Je ne sais pas exactement ce que j’espère y trouver. N’importe quoi, à vrai dire, qui me permette d’expliquer ce qu’est l’homoromance.

Mais cet essai sera personnel. Il s’agira des notes d’un auteur queer sur cette production. J’y résumerai quatre années de découvertes, d’émerveillements et d’agacements, passées à me promener dans l’univers multimédia et international du BL. Ce sera aussi l’occasion de faire le point après une décennie (ou plus) à lire et à écrire de l’homoromance.

Très intéressant, comme toujours! Il existe en effet plusieurs ouvrages sur la romance, mais sans doute plutôt centrés sur le M/F (je sais que les articles peuvent être plus varié). Je peux te conseiller le Journal of Popular Romance Studies, Laura Vivanco et le podcast Shelf Love (pas universitaire, mais qui a toutes sortes d'invitées).

En tout cas, ton projet promet beaucoup. J'ai moi aussi depuis longtemps envie de faire de l'analyse/commentaire du genre en français (car, comme tu le vois, toutes mes références sont en anglais, et je trouve que la réflexion de fond manque énormément au discours francophone).

Enfin, j'avoue que je lis (et écris) de la romance pour le dilemme moral. Je n'ai pas besoin d'évasion, mais plutôt de recul et de réflexion sur la réalité. En fait, c'est vrai pour tous les genres de la littérature.