Tu peux trouver la version éditée complète de ce journal sur mon site internet.

La version intégrale (fautes et anglicismes inclus) est disponible dans mon jardin numérique, Sylves. La publication s’y fait au jour le jour.

En mois-ci encore, j’emploie le féminin générique.

So long!

Enzo

Lundi 6 mars

Comment fait-on pour apprendre une langue parlée à l’autre bout du monde et rester motivé ? Mon seul contact avec le Thaï se fait à travers les séries BL que je regarde. En ce moment, je sens ma motivation fléchir… et le chinois mandarin et le latin revenir gratter à ma porte, tels des amants que j’aurais éconduits et qui ne peuvent pas se passer de moi (une sorte de paraklausithyron linguistique).

Mardi 7 mars

Comment peut-on croire que le fan service des acteurs de BL thaï soit vrai ? C’est une illusion, une extension dans la vraie vie de leur rôle à l’écran. C’est performatif.

Il est évident que les deux acteurs ne sortent pas ensemble, et il y a même de fortes chances pour qu’aucun ne soit gay ou bi.

Et à supposer qu’ils le soient, comment peut-on en conclure qu’une relation professionnelle, entre collègues (car c’est ce qu’ils sont : des collègues), doit également impliquer une dimension romantique ? Combien de vrais couples accepteraient de se donner ainsi en spectacle devant la caméra ou la populace ?

*

La véritable expression des sentiments ne peut se faire que dans l’intimité. Il n’y aucune sincérité possible devant des dizaines ou des centaines de personnes qui viennent assister à un spectacle.

Évidemment, ils essayent d’être le plus sincères possible, mais ils ne sont pas autorisés à montrer les choses telles qu’elles sont, c’est-à-dire la réalité.

*

La réalité, c’est qu’il y a des jours où ton mec te gonfle tellement que tu voudrais ne pas le voir, ne pas lui sourire et encore moins le toucher.

La réalité, c’est que tu aimerais que tes gestes tendres aient une signification et expriment ce que tu ressens à ce moment-là. Et non parce qu’il est 11 h 30 et que tu as un fan meeting dans le plus grand centre commercial de Bangkok.

Mercredi 8 mars

Je ne sais pas ce que je ferais sans la possibilité de créer. Ma vie me semblerait terne (plus terne qu’elle ne l’est déjà, je veux dire). Si je n’avais pas l’écriture, je serais obligé de trouver une autre activité créatrice : le dessin, la musique, la cuisine, le bricolage, que sais-je. N’importe quoi plutôt qu’une consommation passive de la vie et du temps. Une activité qui permette de se retourner et de voir la trace de notre passage, la preuve de notre existence. Une activité qui fasse sens, qui donne sens à ce qui, autrement, n’en aurait pas.

Jeudi 9 mars

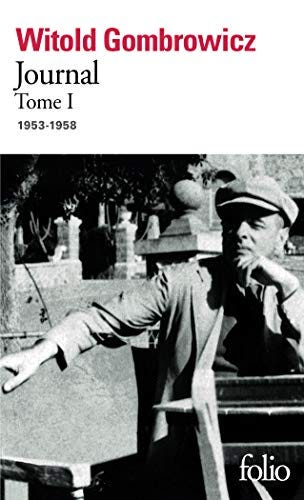

Je n’avais jamais entendu parler de Witold Gombrowicz avant de tomber sur une mention de son Journal, dont je lis maintenant le tome 1 (1953-1958).

Deux observations :

la première, c’est que j’ai perdu l’habitude de lire un français soutenu ; ce n’est pas désagréable, mais c’est une sensation étrange (d’autant plus quand mes lectures de jeunesse se rangeaient dans cette catégorie pour la plupart ; on perd vite l’habitude. Moi qui écris ce journal ouvert dans un style relâché, j’en apprécie d’autant plus les contrastes.) J’ai ainsi appris l’expression « mot de Cambronne », un euphémisme pour le mot merde. (Heureusement, aujourd’hui, on dit merde et on ne s’en porte pas plus mal.)

la seconde, c’est évidemment le sujet des préoccupations de cet exilé en Argentine. En 1953, Gombrowicz est obsédé par ce qui caractérise (ou doit caractériser) la littérature polonaise, comment elle se positionne (ou doit…) par rapport à la littérature « de l’Ouest ». Lecture archéologique qui semble assez peu s’appliquer aux préoccupations contemporaines (en tout cas, aux miennes). Soixante-dix ans plus tard, cela semble un peu ridicule ; cette passion, cette énergie dépensée pour un combat littéraire révolu (mais qui était aussi politique, évidemment, et les combats politiques méritent amplement qu’on y consacre temps et énergie).

Ce Journal m’invite à regarder nos propres obsessions avec un peu de distance, car un jour (dans une génération ou deux, ou même dans dix ans vu comment tout s’accélère), on lira nos écrits passionnés avec le même détachement teinté d’ennui.

Vendredi 10 mars

Il neige depuis mercredi. Ce matin, le paysage est tout blanc. Même notre route. Les arbres du parc offrent un spectacle tout aussi fascinant que reposant. Ils semblent purs et gracieux. Je ne me lasse pas de les regarder. Tout cela me donne envie d’aller m’installer au Canada.

*

Ce matin, j’ai écrit mes morning pages en anglais. Quand j’écris comme je parle, ça ne me demande aucun effort. Il faut bien qu’il y ait des avantages à vivre dans un pays anglophone depuis plus de dix ans. Mais ce n’est pas du bon anglais, en ce que ma langue maternelle influence ma manière de dire les choses dans ma langue seconde.

Cette situation est normale. Ça ne devrait pas me déranger : je parle tel que je suis (c’est-à-dire un Français qui vit en Angleterre – je ne peux nier ni mon passé ni mon identité).

Malheureusement pour moi, j’ai reçu une éducation française où la pureté de la langue (quelle qu’elle soit) doit être respectée à tout prix et où, si l’on est incapable d’atteindre cette ridicule perfection, il vaut mieux se taire.

Ne rien dire (écrire), plutôt que mal dire (écrire).

C’est la seule raison pour laquelle les Françaises sont mauvaises en langues : non pas qu’elles soient plus stupides, mais parce que les blocages sont mis en place dès le plus jeune âge par le système scolaire.

Il est impossible d’apprendre une langue sans faire des erreurs… Et ceci à n’importe quel niveau (même avancé – les erreurs sont juste différentes). Si l’on n’accepte pas le fait que l’on va se tromper à un moment ou à un autre, il est impossible de progresser. Practice makes perfect, innit?

D’ailleurs, cette obsession de la pureté de la langue est le symptôme d’une nation qui se croit monolingue – et qui considère que le plurilinguisme est une exception, alors qu’il s’agit, en réalité, de la norme sur notre planète. Si j’avais été élevé dans un milieu plurilingue, je n’aurais pas la moitié des névroses linguistiques que je me coltine depuis des années. Les écrits de François Grosjean sur le bilinguisme et son expérience ont été une véritable révélation. MAIS… je n’ai pas encore intériorisé ces révélations. J’ai toujours mes vieux réflexes, ce sentiment de crainte et d’horreur à l’idée que j’aie pu commettre une faute ou une maladresse.

Samedi 11 mars

Il doit s’agir d’une forme de procrastination qui se déroule en deux temps : d’abord une idée déraisonnable (par exemple : et si j’abandonnais le thaï pour revenir au latin ?), au sujet de laquelle je vais argumenter pro et contra pendant une journée entière (dans ma tête), peut-être même plusieurs jours d’affilée si je me sens en forme ; puis, comme je suis têtu et peu raisonnable, le pour l’emportera malgré tous les arguments sensés que le camp du contre aura patiemment développés…

Quelques jours plus tard, au moment d’acter ma décision, la réalité me frappera de plein fouet et je m’apercevrai que le camp du contre avait raison depuis le début, mais j’aurai déjà arrêté le thaï (par exemple) et n’aurai aucune envie de m’y remettre même si j’ai changé d’avis et ne veux plus faire de latin.

Notons que c’est exactement ce qui s’est passé l’année dernière, jour pour jour, avec le chinois. Est-ce que je vais apprendre de mes erreurs ? Non, évidemment que non.

Dimanche 12 mars

Ces dernières années, j’ai développé une opinion négative au sujet du latin, ce qui me surprend un peu. Il est vrai qu’il y a beaucoup de ça dans la communauté des latinistes (en France comme à l’étranger) : c’est tradi, scolaire à en pleurer, ça pue la naphtaline et la poussière… Le latin est utilisé pour asseoir des valeurs et une vision du monde que je trouve détestables.

Même si tout le monde n’aborde pas cette langue, et sa littérature, avec ce genre d’intentions, on ne lit pas les auteurs latins pour leur engagement en faveur des causes progressistes ou féministes.

*

C’est la faute à Anne Rice. Si les membres de son Talamasca n’avaient pas écrit leurs rapports en latin classique, je n’en serais pas là. J’aurais fait du latin au collège, l’aurais peut-être gardé jusqu’au bac, et basta, je serais passé à autre chose. Je serais directement allé à la fac de langues (anglais/espagnol ?), peut-être même sans passer par la prépa (un autre sujet qui me donne de l’urticaire). Ma vie aurait été différente, certainement plus saine.

Mais voilà, Anne Rice m’a mis cette idée parasite en tête, et comme je n’ai jamais réussi à la réaliser vraiment, elle revient me polluer l’existence avec une régularité qui me frustre. C’est d’autant plus frustrant que j’ai tourné le dos à l’enseignement et aux lettres classiques. Il y a peu de chance que j’y revienne un jour. Pourquoi donc se faire du mal ?

Lundi 13 mars

Jusqu’où le conformisme nous fait-il aller ? Qu’est-ce qui, dans notre vie, relève de nos goûts personnels, de nos choix propres ? Existe-t-il seulement quoi que ce soit qui ne soit pas influencé par la société, la famille, l’environnement dans lequel on évolue (qu’il soit physique ou numérique) ?

Notre liberté réside dans le fait de repérer et de remettre en question ces influences, de les rejeter ou de les suivre en connaissance de cause.

Mardi 14 mars

Nous sortons de la nuit hivernale. Les journées se font plus longues, commencent plus tôt. Je sens mon corps répondre à l’arrivée du printemps. Timidement. L’inquiétude (au sens premier) se met en place, l’humeur change (pas toujours pour le mieux).

C’est aussi la période où je me dis qu’il va falloir se remettre à écrire ; ça grogne et soupire à l’intérieur de moi. J’ai envie sans en avoir envie.

Ne peut-on pas retourner en hiver, quand les journées sont si courtes et si sombres qu’on s’excuse de rester sous la couette ? Non, les saisons avancent sans se soucier de nos préférences et nous les suivons, parfois avec un peu de retard, à contrecœur.

Mercredi 15 mars

Pourquoi n’existons-nous que dans le regard d’autrui ? N’est-il pas suffisant d’être soi-même pour soi-même ? La poursuite de la gloire (sous toutes ses formes) ne nous apporte que le malheur. Nous sommes frustrées quand nous ne l’avons pas ; nous avons peur de la perdre quand nous l’avons atteinte. C’est une course sans fin. Il serait tellement plus simple de rester sur la ligne de départ… mais, même quand on sait qu’elle ne nous rendra pas heureuses, notre instinct, l’animal social en nous, se met en mouvement. Il court, il court. Regardez-moi, regardez-moi ! Il se désespère d’attirer l’attention des amis, des parents ou de la société plus largement.

Comment cet être social peut-il espérer connaître le bonheur dans une société qui voue un culte à l’individualisme ?

Jeudi 16 mars

Le plus grand scandale de l’existence, c’est de n’avoir qu’une seule chance. Une vie, et c’est tout.

Je comprends que de nombreuses sociétés à travers les siècles aient cru à la réincarnation. Moi aussi, je suis tenté d’y croire.

C’est peut-être à cause de mon esprit de compétition : je déteste (avoir l’impression de) perdre. Et il semble qu’au jeu de la vie, on n’en comprenne les règles que trop tard. (D’autant plus dans nos sociétés en mouvement où les règles changent sans qu’on nous ait prévenues.)

Ne serait-il pas merveilleux d’avoir plusieurs chances comme dans un jeu vidéo ? Une vie, on essaye ceci ; dans une autre, cela. On change le lieu, le temps, le milieu dans lequel on naît… et on essaye de faire mieux, pas simplement de faire au mieux.

Mais quand on a une seule chance, c’est facile de tout foirer. Mal faire, ou pire, ne rien faire. Gâcher une existence entière. Sa vie. La seule que l’on ait. Courir après des fantasmes, des fantômes. Perdre de vue l’essentiel (si seulement on sait ce qu’est l’essentiel…).

Dimanche 19 mars

On ne supprime pas un mot ; on cesse de l’utiliser (parfois temporairement ou dans le sens qu’on lui connaissait). Parce qu’il ne correspond plus au goût du jour. Vouloir garder à tout prix une distinction entre « mademoiselle » et « madame », quand l’équivalent masculin n’existe plus depuis longtemps, n’est-ce pas vouloir perpétuer une certaine vision de la société ? Celle qui veut que la femme, pour devenir une femme, passe obligatoirement par le mariage ?

Lundi 20 mars

En rédigeant ma newsletter, je m’aperçois que j’ai perdu l’habitude de critiquer (au sens neutre de « donner un avis ») les séries BL. Mon vocabulaire s’est appauvri au point que seuls me viennent les adjectifs « génial », « émouvant » ou « original », associés à un adverbe d’intensité. J’essaye de creuser, de mettre en place un semblant d’analyse qui ait du sens, mais rien ne me vient. Le vide.

Il y a dix ans, quand nous publiions, Stéphane et moi, plusieurs articles par semaine sur Les Plumes Asthmatiques/LPA, je pouvais écrire des paragraphes entiers. J’avais un avis sur tout (et surtout un avis, comme on dit). J’étais aussi capable de suggérer des améliorations aux amies qui publiaient chez nous.

Toutes ces compétences se sont évaporées faute de les entretenir. Cette fois, ma plume est vraiment devenue asthmatique : elle s’essouffle ; les idées lui manquent. J’ai l’impression d’être retourné à l’époque de l’école primaire/du collège où développer un avis de dix lignes semblait insurmontable.

Mercredi 22 mars

Il y a quelques années, Instagram a permis l’émergence d’une nouvelle génération de poétesses, que l’on a surnommées, non sans un certain mépris, des instapoets (mais l’insulte devient souvent un badge d’honneur, n’est-ce pas ?). Elles ont utilisé cette nouvelle plateforme pour faire entendre leur voix et partager leurs expériences – féminines comme féministes.

Il y avait un besoin parmi les lectrices que personne n’avait soupçonné jusqu’à ce que Rupi Kaur, Amanda Lovelace, Lang Leav ou Nikita Gill ne débarquent. Elles ont eu un succès commercial étonnant.

Toutes celles qui gémissaient de ce que la poésie, moribonde, ne vendait pas, ont découvert que les gens aimaient encore la poésie, la forme brève, mais peut-être pas une certaine poésie : celle qu’on nous gave sur les bancs de l’école et qui nous donne de l’urticaire à la simple mention de son nom.

Que les textes puissent être simples, faciles à lire, en somme démocratiques, a irrité les grincheuses, les gatekeepers de la Poésie (avec une majuscule), qui préfèrent tuer leur amour plutôt que de le partager avec le plus grand nombre. Comble de l’horreur, ces poèmes-apoétiques étaient écrits par des femmes (pas seulement, il est vrai, car Atticus ou Tyler Knott Gregson ont aussi eu beaucoup de succès), pour des femmes, parlant souvent de problèmes de femmes.

La critique misogyne s’en est donné à cœur joie, démontrant, si besoin est, qu’elle était incapable de comprendre, en ce début du XXIe siècle, que l’expérience féminine contient autant d’universalité que l’expérience masculine.

Samedi 25 mars

Je sens que c’est le printemps, car mon esprit bouillonne déjà d’envies, parfois contradictoires, souvent éphémères.

Je n’aime pas cette saison, car c’est la période où je me fatigue le plus. Ça cogite, ça gamberge, ça va à 120 km/h. Ça se désespère, je me désespère, car je suis incapable de me décider et de m’y tenir.

Je veux écrire en anglais, lire du latin, me remettre au mandarin, continuer le thaï, écrire mes Récits Péninsulaires, retourner à la poésie, poursuivre ce journal, commencer le dessin, pratiquer le Qi Gong… C’est sans fin et je ne fais rien, je me contente de fantasmer sur ce que je pourrais faire. Le degré ultime de la procrastination. Je pourrais passer ma vie à ce petit jeu.

Dimanche 26 mars

Je pense que je finirai par me satisfaire d’avoir écrit une œuvre mineure. Adolescent et jeune adulte, je rêvais de gloire littéraire… mais les choix que j’ai faits ces dernières années m’en éloignent. Je suis à deux doigts de les assumer sans regret.

J’essaye d’écrire au plus près de ce que je suis : un écrivain des marges… Celles qui restent à la périphérie ne sont jamais au centre de l’attention. Radicalement queer, si je devais jouer le jeu, j’ai l’impression que je devrais me dédire, devenir qui je ne suis pas. Je refuse d’avancer masqué.

Je vais essayer de tracer mon chemin, sans trop me soucier des modes. Faire de mon mieux dans la limite de mes capacités (l’écriture n’est pas mon activité principale, il est déraisonnable de se comporter comme si c’était le cas).

Lundi 27 mars

Le poète Tyler Knott Gregson demande dans sa newsletter : Is social media the byproduct of human beings becoming more and more selfish, OR, is the fact that human beings are selfish the reason why social media was created at all?

Sa réponse est que l’être humain est égoïste et qu’il faudrait que nous arrêtions de diaboliser l’outil ou la technologie (= les réseaux sociaux).

*

Moi aussi, je me suis posé la question ces dernières années, mais ma conclusion est quelque peu différente :

Je suis convaincu que l’être humain est bon (cf. Humanité, une histoire optimiste de Rutger Bregman), mais il a un sérieux problème. C’est un être grégaire qui préfère croire à des histoires plutôt que de regarder la réalité telle qu’elle est. Il cède facilement à la pression du groupe. (Si ses amies affirment que x est l’ennemie, x sera l’ennemie ; il devient acceptable de la tuer – métaphoriquement ou littéralement). Il perd facilement de vue ce qui fait son humanité.

Les réseaux sociaux nous manipulent pour nous vendre de la publicité. Notre cerveau comprend très vite que pour avoir des likes, des retweets et autres boosters de dopamine, il faut s’exprimer d’une certaine manière. Il est de bon ton d’être furieuse, violente ou pessimiste.

Par exemple, tout le monde reconnaît que Twitter est toxique, mais la majorité reste sur Twitter car c’est là que les gens (les amies, la famille, sa tribu) se trouvent. L’expérience est mauvaise, nous ne nous y sentons pas bien, mais nous revenons, encore et encore, non pas parce que nous sommes égoïstes, mais parce que nous sommes des êtres sociaux.

Les RS ont été créés pour mettre les gens en contact sans se soucier de la distance qui les sépare… ils sont devenus ce qu’ils sont parce qu’il fallait monétiser ce produit. Pour obtenir le maximum d’engagement, les créateurs de ces espaces ont manipulé nos réactions. Il est devenu acceptable de faire des choses qu’on n’aurait pas acceptées dans la vie réelle. Ils ont modifié les histoires que nous nous racontons pour satisfaire les intérêts d’une minorité.

Ces gens-là sont-ils assoiffés d’argent ? Bien sûr.

Toutefois, les RS que nous avons de nos jours n’ont pas été créés à l’image de l’être humain. Leurs effets sur nos sociétés sont réels, mais ne cédons pas au misérabilisme ambiant qui voudrait nous faire croire que l’être humain a tous les défauts du monde, que sa nature est vicieuse et ne changera donc jamais.

Nous pouvons décider de nous focaliser sur la violence et la cruauté humaines : nous les verrons s’exprimer partout ; elles existent bien, il ne sert à rien de le nier. Chaque jour, une industrie entière (les médias) fait son beurre en nous montrant les pires horreurs qui existent sur Terre.

Mais il nous suffit d’ouvrir les yeux et d’observer sans préjugés pour voir tout autant, sinon plus, d’actes de bienveillance et de gentillesse, souvent même entre gens qui ne se connaissent pas.

Puisque nous sommes incapables de voir la réalité telle qu’elle est et que nous avons besoin de nous raconter des histoires (c’est ainsi que nous sommes faites), laquelle va-t-on accepter de croire ?

Mardi 28 mars

« Faire sens » a été le premier anglicisme que j’ai fait, et ce, très peu de temps après mon installation à Londres.

Plus d’une décennie plus tard, c’est tellement ancré dans ma cervelle qu’il me faut faire un effort conscient afin de trouver l’équivalent correct en français (avoir du sens, prendre du sens, etc.). Et même quand j’emploie la bonne expression, mon intuition de la langue me souffle que « faire sens », c’est quand même mieux. (Un signe que je ne peux plus faire confiance à mon « oreille interne », car elle me trahit de plus en plus souvent.)

J’apprends que je ne suis pas le seul à l’employer. Toutes mes sources affirment que dire « faire sens », ça « pose problème » (une autre expression qui désespère les prescriptivistes et les représentantes du bon usage).

Les Québécoises ont remarqué l’influence de l’anglais « make sense » (elles emploient, quant à elles, faire du sens) et classent l’expression dans les « emprunts syntaxiques ».

Le Figaro, pour sa part, semble ignorer ce lien avec l’anglais (parlent-ils seulement anglais ?) et n’explique même pas que l’expression se trouvait déjà en moyen français au sens d’« agir sensément ».

Toutes s’accordent pour déconseiller l’usage de faire sens/faire du sens. Soit. Nous verrons qui l’emportera au final : l’usage ou la prescription.

Mercredi 29 mars

De nos jours, si on veut écrire de la fiction, on a accès à de nombreux conseils sur internet ou dans les librairies. Tout est expliqué, analysé, glosé. Tout se contredit, évidemment.

Le conseil, qui me semble le plus pernicieux, peut-être parce qu’il est vrai dans une certaine mesure, est celui qui touche à la professionnalisation de l’écriture. On dit à l’amatrice qu’elle doit se comporter comme une pro afin de le devenir. Si elle veut réussir dans son art, elle doit y consacrer beaucoup d’énergie, développer des compétences de haut niveau, considérer ce passe-temps comme son métier principal (mais ce n’est pas celui-là qui paiera ses factures et la fera vivre). Toute trace d’amateurisme dans sa pratique augmentera les risques d’échec.

Simplifié, le raisonnement est celui-ci : si elle ne prend pas l’écriture au sérieux, comment l’écriture pourrait-elle la prendre au sérieux ?

Les réalités du métier sont telles que seule une petite minorité parviendra à vivre de sa plume : mal en plus, car, à moins d’être l’exception qui confirme la règle (Musso, Dicker, Da Costa, Grimaldi...), l’écriture ne paie pas (l’argent est là, mais il va dans d’autres poches que celles de l’autrice).

Pour devenir Musso ou Grimaldi, il est évident que l’amateurisme n’a pas sa place dans nos pratiques. Toutefois, se comporter comme une pro de l’écriture ne garantit pas plus qu’on sera le prochain Musso. D’ailleurs, les statistiques sont contre nous : la majorité va échouer, peu importe le temps et l’énergie qu’elle y aura consacrés.

Du coup, en prenant en compte le contexte dans lequel nous évoluons, est-ce que ce type de conseils est raisonnable ? Non.

Peut-être, le meilleur conseil pour notre bien-être et notre épanouissement sur le long terme serait de rester dans la sphère de l’amateurisme le plus longtemps possible. Non pas dans le sens où nous devrions nous satisfaire de notre médiocrité (l’amatrice vs la pro), mais dans le sens premier du terme : l’amatrice, celle qui aime. Dans le contexte actuel, il serait plus sage que nous apprenions à aimer le processus lui-même, l’acte d’écrire, car c’est la seule joie, le seul succès qui nous sera garanti.

Mais si nous sommes incapables de l’aimer (dans les mauvaises conditions, l’écriture peut être une torture), le meilleur conseil que l’on puisse nous donner, le plus bienveillant, est celui d’aller voir ailleurs.

Jeudi 30 mars

Ajout à mes remarques d’hier :

L’amateurisme nous permet aussi de refuser toute concession avec les réalités du marché si nous en avons envie : puisque nous ne gagnons pas notre vie avec nos écrits, pourquoi devrait-on écrire dans tel genre plutôt que tel autre, de telle ou telle manière ?

Nous faisons ces concessions parfois de manière inconsciente, pensant que nous serons lues davantage si nous produisons ce que le marché ou la société réclament.

L’amateurisme n’est pas une excuse pour produire des textes de mauvaise qualité. Face au pro qui doit faire le nécessaire pour gagner sa vie, l’amatrice peut dire : j’écris ce texte pour me faire plaisir, même si peu de personnes ne voudront le lire et qu’il ne rapportera aucun centime. Elle accorde davantage de valeurs à son épanouissement d’artiste qu’aux desiderata du marché. Elle peut être tout aussi exigeante et ambitieuse que la pro, mais le rapport qu’elle entretient avec son art est différent (pas nécessairement mieux, simplement différent).

Peut-être aura-t-elle un jour assez de chance pour devenir pro (car il s’agit toujours d’une question de chance, même quand on a travaillé aussi dur que la collègue pour y arriver), mais en attendant, l’enjeu est ailleurs, le regard porté sur sa pratique est différent.

Dans un monde qui veut nous faire croire que tout peut devenir un side hustle (activité secondaire lucrative) et qu’il faut donc avoir une mentalité entrepreneuriale dans tous les aspects de notre vie, il est temps que nous redorions le blason de l’amateurisme.