Tu peux trouver la version éditée complète de ce journal sur mon site internet.

La version intégrale (fautes et anglicismes inclus) est disponible dans mon jardin numérique, Sylves. La publication s’y fait au jour le jour.

So long!

Enzo

Vendredi 02 juin

Je mesure à quel point il est confortable pour moi de n’avoir pas à penser à ma sexualité tous les jours. Je suis libre d’être gay et j’évolue dans un environnement où je n’ai rien à cacher.

*

Le sentiment de honte a disparu du devant de la scène (je sais qu’il demeure, caché, et influence mes réactions de manière parfois pernicieuse, mais dans l’ensemble, je pourrais croire qu’il a entièrement disparu). Certes, il m’arrive d’avoir peur d’un lynchage public, d’une agression, mais cette crainte est théorique : le fait que j’aime un autre homme, que je dévie de l’hétéronorme, peut suffire à susciter la violence, je ne l’oublie jamais. C’est la raison pour laquelle, encore maintenant, j’évite tout geste tendre dans la rue. Il ne faut pas tenter le diable.

*

Dans l’ensemble, je m’accepte tel que je suis. Plus j’avance dans l’âge et moins je me soucie de ce que les autres peuvent penser de moi : cet épanouissement est la raison pour laquelle je ne m’inquiète pas trop de vieillir.

*

Parfois, je rêve à ce qu’aurait pu ressembler ma vie si j’étais né hétéro. Ce sentiment de ne pas faire partie du groupe, d’être toujours aux marges dans tout ce que je fais et ce que je suis, aurait-il quand même existé ?

Malgré moi, j’envie certaines « évidences » qui régissent l’existence des hétéros — ce modèle que l’on doit suivre avec plus ou moins de fidélité. Leur vie semble tellement plus facile de l’extérieur. Ils n’ont pas à se poser nos questions… Je sais qu’iels s’en posent d’autres et que leurs vies sont tissées des mêmes douleurs que les nôtres. Mais il doit être doux de n’avoir pas à avancer à contrecourant constamment.

*

Nos faiblesses sont nos forces. Ce qui nous rend différents nous enrichit. La douleur peut devenir lumineuse dans les bonnes conditions.

J’aimerais dire à mon passé :

« Il n’y a peut-être aucune fierté à être comme tu es, mais il n’y a aucune honte à avoir non plus. Ne cherche pas l’acceptation chez les autres ; elle doit d’abord venir de toi. Le jour où tu t’accepteras, ces chaines qui semblaient si lourdes, si handicapantes, si étouffantes, disparaitront. Et sache qu’il y a beaucoup d’amour et de bienveillance autour de toi, même quand tu sembles ne voir que rejet et haine. »

Dimanche 4 juin

Divinity 36 est le roman que j’aurais écrit si j’avais voulu adapter en SF l’univers fascinant de la K-pop, des idols et des fans.

C’est aussi la raison pour laquelle je suis émerveillé par l’histoire et le monde que Gail Carriger a créés : Phex est recruté pour devenir un dieu, c’est-à-dire un artiste capable de susciter la vénération de milliards de créatures, humaines comme aliens, à travers l’Univers.

*

Dans Divinity 36, le premier volume d’une trilogie (Tinkered Starsong), il doit survivre au programme d’entrainement intense et à une sélection rigoureuse dans l’espoir de former un « panthéon » avec cinq autres aspirants/trainees.

Ce roman est l’illustration parfaite des théories que l’autrice a développées dans son essai, The Heroine’s Journey (2020), contrepoint du Hero’s Journey de Joseph Campbell. Dans ce texte, elle démontre qu’il existe deux types de voyages : le voyage solitaire, celui du héros, qui est appelé à se sacrifier pour le bien de la communauté et le voyage de l’héroïne (qui, comme ici, peut tout à fait être un homme), qui est caractérisé par l’entraide. Le voyage de l’héroïne, c’est une affaire de groupe, de collaboration et de cohésion. Contrairement au héros de Campbell, celle-ci n’est pas supposée se détacher de la société pour accomplir sa mission ; elle ne peut y arriver que si elle apprend à coopérer, à vivre en harmonie avec son environnement et celleux qui l'accompagnent.

Dans Divinity 36, Phex ne réalise son potentiel que lorsqu’il trouve sa famille adoptive. Même s’il a des dons exceptionnels, il n’existe pas en dehors de son panthéon. Le roman met l’accent sur la fonction essentielle qu’il occupe dans la dynamique de groupe : il est le « soleil » du panthéon, c’est-à-dire le membre autour duquel les autres gravitent, sans qui la troupe divine ne pourrait pas exister. Gail Carriger nous fait bien comprendre qu’être le « soleil » ne veut pas dire que Phex est le leadeur pour autant ; il fait office de colle ; il prend soin des autres. (Elle démontre ici sa compréhension fine des dynamiques en jeu dans les groupes de K-pop, par exemple.)

Lundi 05 juin

Le format court des séries japonaises est celui que je préfère. Je n’aime pas les séries à rallonge, en particulier chinoises, qui se développent sans forme et, semble-t-il, sans fin. Leur pouls est mou ; mon intérêt se fane assez vite. J’ai besoin d’une tension et d’une direction : ce qui m’intéresse, c’est la progression de l’intrigue, même dans les romances. Je veux des enjeux.

Si j’en crois mes préférences, la Goldilocks zone des séries asiatiques se situe entre 10 et 14 épisodes : en deçà, on aimerait passer davantage de temps avec les personnages (surtout si le concept ou l’histoire sont originaux) ; au-delà, il y a de fortes chances que certains épisodes ne servent à rien.

Le format coréen de 16 épisodes (d’une heure et des poussières chacun) est un peu longuet, même quand on les regarde en accéléré. Les plus insupportables sont ces séries romantiques si lentes qu’on finirait par s’endormir devant l’écran. (La dernière que j’ai regardée : Call It Love avec Lee Sung Kyung et Kim Young Kwang.)

Mardi 06 juin

L’erreur, c’est de croire que son expérience est généralisable en toute circonstance, que ce qui nous arrive s’applique également à autrui, que parce que je suis gay, je sais ce que les autres gays vivent, pensent et ressentent.

L’erreur, c’est aussi de croire que son expérience est unique, qu’il est impossible, à partir de soi, de connaitre l’autre, même quand on évolue dans les mêmes communautés.

Jeudi 08 juin

J’en suis à mon sixième mois. J’écris ce journal tous les jours (ou presque). Je note ce qui me passe par la tête, ce qui « me travaille », ce qui m’interroge… et je m’émerveille de ma constance, tout en craignant de me répéter.

Ce matin, j’ai pris conscience que les bases de ce journal ont été posées au printemps 2015, quand j’ai commencé les Mots-Dièse. À l’époque, j’avais du mal à écrire plusieurs semaines d’affilée : je m’essoufflais et finissais par ne plus voir l’intérêt de noter mes pensées et mes observations ; puis, je recommençais quelques mois plus tard quand je redécouvrais les Mots-Dièse précédents… avant d’abandonner à nouveau.

Ces projets, que j’ai désertés en cours de route, étaient en réalité, je le vois maintenant, des travaux préparatoires. Leur but n’était pas d’être menés à bien, mais de me faire avancer sur ce long chemin de découverte afin que je puisse réaliser une version plus mature, quelque peu différente, mais en phase avec l’écrivain que je suis maintenant.

*

Six mois, c’est peu… et je pourrais arrêter demain. Mes envies sont capricieuses ; rien ne garantit que je tiendrai toute l’année 2023. Mais je tiens à célébrer ces petites étapes, car on ne peut pas retarder les célébrations indéfiniment : on risque de vivre sa vie sans jamais rien fêter, obsédé par la toute fin…

Un mois de plus, une demi-année au final, c’est une petite victoire.

Et comme on dit en coréen : 건배 ! (À la tienne, Étienne !)

Samedi 10 juin

De tous les professeurs que j’ai eus à la Sorbonne, le plus marquant (d’un point de vue de la langue) a été Carlos Lévy, le spécialiste de philosophie ancienne. Il m’arrive encore de penser à sa manière unique qu’il avait d’utiliser les mots et d’exprimer sa pensée. C’était clair et précis. Calme aussi. Je n’ai jamais su comment il faisait ; par la suite, personne d’autre n’a réussi à susciter en moi cette même impression durable.

Je me souviens d’une assemblée générale à l’amphi de l’UFR de Grec, où il avait pris la parole au milieu d’une foule bruyante ; elle s’était tue pour l’écouter parler, non pas parce que c’était un Professeur, un ponte, un mandarin, mais parce que c’était Carlos Lévy et que tout le monde savait qu’il ne parlait pas pour ne rien dire. J’ai oublié les paroles, mais j’ai gardé en mémoire le ressenti qu’elles ont suscité : « Ah ! C’est donc ainsi qu’on exprime clairement sa pensée, que l’on pèse ses mots, le tout avec simplicité, sans arrogance. »

Dimanche 11 juin

Les Linguistes Atterré·es font le tour des médias pour promouvoir leur petit essai publié chez Gallimard.

La foule de Twitter (ou plutôt, vu le niveau, je devrais écrire la « tourbe » de Twitter, la TwitterTourbe), n’écoutant pas ce qu’iels disent et n’ayant pas lu leur tract, les accuse de vouloir mettre en péril la civilisation française… parce qu’iels font remarquer que la dictée est une perte de temps et qu’on ferait mieux de rationaliser l’orthographe.

Les réactions épidermiques démontrent que le français n’est pas une langue mais une religion, et que la dictée a remplacé la mortification de la chair (encore pratiquée chez nos ultracathos) :

Pardonnez-moi, mon Immortel, car j’ai péché. Pêché ? J’ai mis deux t à chaton, le petit de la chatte, deux n à donation, l’acte de donner, et deux r à guérilla, cette forme spéciale de la guerre. Je me suis emmêlé les m et les l de mon mammifère, car il a deux mamelles ou un mamelon, ou deux, ou une, je ne sais plus ! Pardonnez-moi, mon Immortel, j’ai voulu être rationnel, mais pas de rationalité dans l’orthographe française. Mes erreurs tonnent et détonent. Promis, mon Immortel, je serai traditionaliste et appliquerai l’orthographe traditionnelle. Dans cette trappe, je ne me ferai pas attraper.

La dictée, tout le monde en souffre, mais tout le monde en redemande.

Une nation de masochistes linguistiques.

Lundi 12 juin

Beaucoup d’artistes LGBTQ+ nous feraient croire que l’expérience queer est fondamentalement négative et ancrée dans la douleur. La différence devient un stigmate dont il serait impossible de se débarrasser et qui nous ferait vivre dans la misère psychologique la plus crasse. En effet, il est rare qu’une personne queer vive sa vie sans connaitre une période de dépression (voire plusieurs)… la violence, sous des formes variées, nous accompagne tout au long de notre existence, qui, malheureusement pour certain·es, se termine en tragédie.

Chez les queers, comme chez les cis-hét d’ailleurs, la douleur est un sujet noble. Le grave l’emporte toujours sur le léger ; ça fait plus sérieux.

Mais il faut que nous veillions à ne pas nous cantonner au rôle de victimes misérables. Nous sommes davantage que ça ; être queer, c’est faire l’expérience de la sublimation : dans un terreau souvent fait de souffrance et de détresse, nous faisons pousser des fleurs extravagantes, tendres et joyeuses.

La joie est au centre de notre expérience ; nous la vivons plus intensément parce que les douleurs sont pareillement plus vives. Nous sommes fiers de nos vies (ce n’est pas pour rien que nous avons un mois entier consacré aux Prides) parce qu’il n’a pas été facile de nous libérer des oripeaux étouffants de l’hétéronorme.

En tant qu’artistes, nous nous devons aussi de mettre en lumière ces moments-là et de les conserver pour la postérité.

Mardi 13 juin

À mes yeux, vieillir est synonyme de bonheur.

Évidemment, je n’aime pas voir ma fesse s’amollir (horresco referens) et je n’ai pas adoré voir mes cheveux se faire la malle (si tôt, en plus… super bagage génétique que le mien ! Merci mes parents).

Mais pour chaque année qui s’ajoute au compteur, s’ajoutent aussi une meilleure connaissance de moi-même et une plus grande acceptation. À mesure que le temps passe, je me soucie de moins en moins de l’avis des autres. Je me débarrasse du superflu ; la pression de l’hétéronorme se fait moins étouffante.

Je m’explore, je me découvre et je m’accorde cette validation qui me faisait tant défaut quand j’étais plus jeune.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je n’aimerais pas retourner dans le passé (à moins, peut-être, de garder la maturité que j’ai acquise avec l’expérience) : j’étais tellement plus inquiet quand j’avais vingt ans. Il fallait plaire, il fallait s’intégrer, il fallait se faire accepter.

Porter un masque s’avère fatigant… une fois qu’on accepte de le retirer, on peut enfin apprécier la sensation de l’air sur sa peau, cette liberté, cette légèreté de devenir soi-même.

Mercredi 14 juin

L’incertitude, je ne sais pas gérer. C’est certainement la raison pour laquelle je suis un control freak.

Le contrôle est une illusion : on a beau tout planifier dans le moindre détail, il y aura toujours quelque chose qui déconne. J’ai beau savoir tout ça, en avoir fait les frais à plusieurs reprises, je reste quand même un control freak.

Alors je donne une direction ; je structure ; je stratégise comme si je partais en guerre ; je tire des plans sur la comète ; je fatigue mon entourage, je me fatigue aussi.

Un jour, j'apprendrai à accepter la vie comme elle vient. En attendant, je suis un poing fermé dont la tension blanchit ses articulations.

Jeudi 15 juin

Le principe est pourtant simple : durant les grosses chaleurs, on ne garde les fenêtres ouvertes que tant que les températures extérieures sont inférieures à celles de l’intérieur de la maison. De préférence, très tôt le matin et tard le soir. Quand la chaleur commence à s’installer, on ferme les fenêtres, mais aussi les rideaux ou les volets.

Les Anglais·es sont incapables de le comprendre : iels ouvrent leurs fenêtres en plein milieu d’après-midi pour « faire circuler l’air »… et ne comprennent pas pourquoi iels étouffent constamment avec du 27 degrés, ou pire, chez elleux. Avec la crise climatique qui ne peut qu’empirer, des concepts aussi simples que « ne pas faire rentrer la chaleur » devraient être du common sense. Mais en Angleterre, il vaut mieux pisser dans un violon.

Il m’a fallu plusieurs années (et plusieurs étés chez mes parents dans le Sud de la France) pour éduquer mon mari. C’était dur, mais l’élève a même fini par dépasser le maitre.

Pour ce qui est de mes collègues, j’ai dû abandonner.

Vendredi 16 juin

Si je n’avais pas Antidote 11 pour corriger ce journal, je ne suis pas sûr que je parviendrais à appliquer correctement les rectifications de l’orthographe de 1990.

Dans un élan d'hypercorrection, je pense que j’enlèverais tous les accents circonflexes et mettrais des tirets partout ; je suis simple comme ça.

*

Mais à la réflexion… je ne ferais pas mieux avec l’orthographe traditionnelle. Trop de règles, trop d’exceptions, trop de prises de tête. La langue devrait être une joie et non une source d’insécurité.

Se demander si tel mot double sa consonne ou non, si le participe s’accorde et dans quelles conditions, c’est perdre un temps précieux qu’on pourrait employer à affiner sa pensée.

Samedi 17 juin

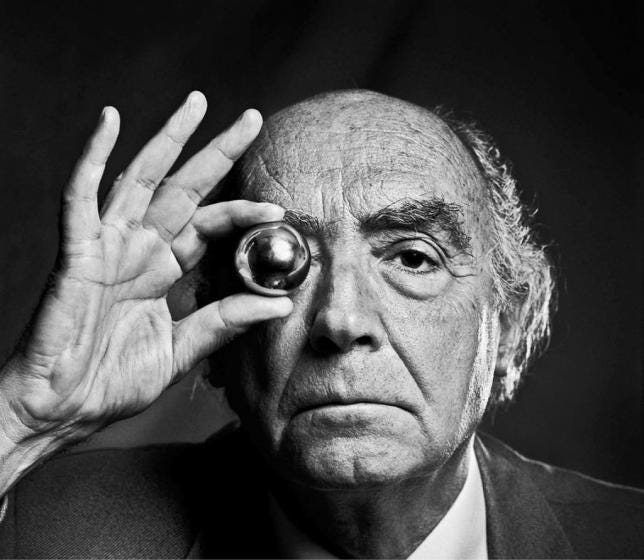

Saramago - Eco - Le Guin

Trois auteurices de renom, toustes les trois décédé·es, mais que rien ne semble relier à première vue.

J’ai commencé la lecture de The Notebook de José Saramago, le prix Nobel de Littérature portugais, dont j’ai entendu parler pour la première fois en lisant les essais et les entretiens de Le Guin. Celle-ci admirait son œuvre et c’est en découvrant son blog, l’usage qu’il en faisait, qu’elle a décidé de bloguer à son tour…

Justement, The Notebook rassemble les textes publiés sur le blog de Saramago de 2008 à 2009. C’est écrit avec précision et élégance. C’est engagé ; il ne mâche pas ses mots (les portraits qu’il dresse de Bush ou de Berlusconi valent le détour). C’est ce qui a certainement plu à Le Guin : les deux partagent des affinités politiques certaines.

Umberto Eco a préfacé l’édition italienne du Notebook. Son introduction est reprise dans l’édition anglaise. Il fait une distinction entre la fiction de Saramago et ses essais : Saramago le romancier n’est pas moralisateur, tandis que Saramago le blogueur-chroniqueur se situe dans cette veine de l’indignation morale.

Umberto Eco, lui aussi, écrivait ce genre de billets chaque semaine dans l’Espresso, le magazine italien. On peut en trouver une sélection dans Chronicles of a Liquid Society, publié chez Vintage. Je n’ai feuilleté qu’un tiers de l’ouvrage, car je me suis vite lassé du ton grincheux, assez conservateur (et qui aurait certainement trouvé sa place dans le Figaro, si Eco n’avait pas été de gauche).

Le peu que j’ai lu de Saramago me semble différent : il y a du feu dans ce qu’il écrit. La passion et l’engagement ne se sont pas amoindris avec l’âge… Et je lis donc cela avec grand intérêt, me demandant comment on peut écrire aussi bien, avec autant de précision (dans les mots que l’on emploie et les exemples que l’on cite), et autant de facilité : si je voulais écrire aussi bien, ça me prendrait la journée tout entière pour un résultat qui serait certainement décevant.

Dimanche 18 juin

On ne saurait être écrivain·e sans être lecteurice. (Ou plutôt, on peut l’être, évidemment, mais le résultat s’avèrerait bien hasardeux.) Peu importe ce qu’on lit : l’essentiel, c’est de lire.

Celleux qui affirment le contraire n’ont pas peur du ridicule : que penserait-on d’un·e musicien·ne qui n’écoute pas de la musique ? d’un réalisateur qui ne regarde jamais de films ou de séries TV ? ou d’un artiste qui ne visite pas les musées ou les galeries ?

Bien sûr, c’est plus facile de regarder une série Netflix. Le manque de temps, la fatigue, tout ça rend la lecture difficile. Je suis le premier à passer ma vie devant le petit écran… mais je ne me leurre pas : si je veux écrire (bien), je dois aussi nourrir ma muse, et celle-ci ne se nourrit convenablement que lorsque je l’immerge dans son art.

Je suis un manipulateur de phrases ; je raconte des histoires en utilisant des mots (et non des images), mon langage n’est pas celui des séries télé. (Bien sûr, j’apprends le storytelling quand je me plonge dans une série, mais c’est différent.)

Je ne dis pas qu’il ne faudrait que lire (ou même que la lecture est supérieure au visionnage)… simplement qu’un écrivain est un lecteur… et qu’on ne peut pas pratiquer cet art si on se coupe de ce que les autres auteurices font ou ont fait.

Lundi 19 juin

Je me souviens d’un auteur publié chez Gallimard et invité au Lycée Charles-de-Gaulle à Londres, qui affirmait ne lire aucun auteur contemporain. Seulement des classiques.

Personne ne sera surpris si je précise qu’il écrivait de la littérature blanche : le genre réaliste, ce que les pompeux nomment « la littérature », la vraie (de préférence avec une majuscule), est le seul genre que je connaisse (avec, peut-être, la poésie) où les auteurices peuvent ouvertement afficher le mépris qu’iels éprouvent pour leurs pairs, où iels peuvent s’enorgueillir de ne pas être au courant de ce qui est écrit par leurs contemporain·es, comme si le seul dialogue important est celui qu’on entretenait avec les morts (le plus souvent des hommes, on notera).

Une littérature cultivée hors-sol, comme ces plants de tomates dans les grandes serres industrielles. Une littérature fade aussi ; moribonde certainement, mais prestigieuse, tellement prestigieuse que nous sommes aveuglé·es (ou du moins, le prétendons-nous) par ses ors. Mais derrière cette mystification, on s’aperçoit qu’il n’y a rien, nada, même pas du vent.

Il ne faut donc pas s’étonner si ces écrivains-là affirment depuis quelques générations que le roman est mort, tout en continuant d’en écrire. Je comprends leur malaise : ça ne doit pas être facile tous les jours d’écrire de la littérature zombie.

Mardi 20 juin

Quelle chance de vivre dans une période de l’humanité où l’information est devenue abondante... Nous ne dépendons plus de gardiens (les gatekeepers) pour décider de ce qui mérite d’être lu, vu, consommé. Nous pouvons remettre en cause ces âneries que l’on nous assénait et qui étaient présentées comme des vérités, une série de dogmes à suivre aveuglément.

Certes, c’est un peu devenu le bazar. On ne sait plus trop à quel saint se vouer. Tout se dilue tellement qu’on finit par croire que la vérité est relative, voire une mode qui change avec les saisons. Nous prenons conscience que nos certitudes reposent sur des fondations fragiles. Un boucan d’opinions contraires nous prend d’assaut constamment si bien qu’il est facile de se sentir comme une girouette en pleine tempête.

Mais nous avons maintenant la possibilité de découvrir ce que nous aimons vraiment, de développer nos échelles de valeurs en toute liberté, sans que nos gouts, par exemple, soient dictés par le milieu germanopratin ou toute autre élite parisienne (et londonienne, dans mon cas).

Mercredi 21 juin

J’ai, sous les yeux, punaisée sur mon panneau en liège, une liste de projets littéraires que j’avais établie avant la pandémie quand je m’ennuyais au boulot… 19 idées, réparties en 5 sections, allant de la romance contemporaine (quelques suites à Tendres Baisers et au Youtubeur) à l’uchronie, en passant par des recueils de poésie.

Je pense qu’aucun de ces projets ne verra le jour maintenant. Mais je garde la liste, par fidélité ou nostalgie, je ne sais. (Il faut dire aussi que je m’étais appliqué à la faire : elle est plaisante à regarder.)

Je pourrais en composer une nouvelle pour refléter qui je suis en 2023 et mes aspirations actuelles… mais, souhaitant être réaliste, je réduirais tout cela à une ou deux idées. Je ne voudrais pas me montrer trop gourmand ou me décevoir.

Jeudi 22 juin

Cela fait des années que Stéphane (@SeriesEater) me demande d’écrire une suite aux Chroniques de Dormeveille.

Plusieurs continuations possibles apparaissent sur cette vieille liste… J’avais même commencé à travailler sur un projet qui se passerait à Sheffield et où l’on retrouverait Louis, Roberta et Leigh, avec de nouveaux personnages (dont le demi-frère de Raiden).

Au final, la pandémie et ses confinements à répétition l’auront tué dans l’œuf. Ma tentative de m’approprier Sheffield, comme je l’avais fait avec Oxford, a échoué… et je n’ai plus eu envie de retenter le coup.

Je préfère maintenant retourner dans le monde imaginaire de mon adolescence et oublier que je vis en Brexitland.

Ces dernières années, mes gouts et mes aspirations ont évolué. Je suis certainement plus désabusé que je ne l’étais en 2019… et je ne suis plus celui qui a publié Dormeveille en 2017-18.

J'ai même déserté le milieu du M/M pour squatter celui du BL.

(Les mauvaises langues feront remarquer que le changement est minime : s'il s'agit encore et toujours d'hétéros à moitié à poil qui prétendent aimer d'autres mecs... En somme, le MM et le BL, c'est Tweedledum et Tweedledee avec des pecs et des abdos.)

Vendredi 23 juin

Le plus étrange dans l’orthographe rectifiée, c’est la disparition de certains accents circonflexes, comme dans gout. C’est évidemment une question d’habitude : plus on voit le mot ainsi dénudé, moins il choque. De toute manière, cet accent qui marque l’étymologie ne sert absolument à rien au quotidien : notre langue n’est pas un musée et ses locuteurs ne sont pas des conservateurs dont la mission serait de garder toutes les traces de son évolution.

*

Tout comme l’économie, la langue sert la population qui l’utilise... et non l’inverse.

Elle doit s’adapter à nos besoins. Nous devons l’adapter à nos besoins.

C’est facile de fétichiser l’accent circonflexe, de le trouver poétique et élégant.

J’y suis moi-même attaché plus que de raison (et écrire ces mots sans sa présence me fait mal au cœur).

*

Mais observons ce chapeau avec détachement : quand il ne permet pas de différencier deux mots à l’écrit (du/dû), à quoi sert-il, si ce n’est à renforcer l’insécurité linguistique que nous éprouvons tous au quotidien ? Combien d’heures passons-nous, dans notre jeunesse, à mémoriser ces verbes qui prennent un accent circonflexe (connaitre, paraitre, naitre, disparaitre, paitre, etc.) ? Quels bénéfices tirons-nous de sa présence dans nos vies, si ce n'est le plaisir mesquin que l’on éprouve quand on remarque que d’autres sont incapables de le maitriser ?

*

Fierté élitiste, autosatisfaction, sadomasochisme (j’ai souffert donc tu souffriras)… autant de sentiments nobles qui justifient, à n’en pas douter, que l’on continue ce culte de l’accent circonflexe.

Samedi 24 juin

Hier, j’ai commencé la saison 2 de His Man, le dating show coréen. Je n’avais pas fini de regarder les dix premières minutes que mon obsession était déjà de retour : attendre une semaine avant le nouvel épisode, ça va être long.

*

Je n’aime pas la téléréalité ; je ne supporte pas ces programmes où la bêtise humaine est montrée sous tous les angles au nom du divertissement. En Occident, les dating shows sont sexualisés à outrance : on enferme des hormones sur pattes dans un lieu clos et on voit combien de temps iels tiennent avant de se jeter dessus.

*

Ce que j’aime avec His Man, c’est que cette émission nous ferait presque croire que seul l’amour intéresse les candidats. Ça ne parle jamais de sexe. D’ailleurs, dans la saison 1, on n’a jamais su qui était actif ou passif (ce qui serait impossible si nous regardions l’équivalent occidental, où la première tâche serait de déterminer les compatibilités horizontales). Les Coréens sont des prudes, certes, mais ils ne sont pas pour autant asexuels : les participants, comme les producteurs du show, ont donc caché cet aspect de l’expérience gay. C’était là toute la puissance de la première saison : en évacuant le sexe, les candidats ont dû se concentrer sur ce qu’ils ressentaient. Évidemment, peut-être que lorsqu’ils exprimaient leurs sentiments, ils communiquaient en réalité le désir qu’ils éprouvaient l’un pour l’autre… le « je t’aime » étant alors un code pour « baisons tout de suite (loin des caméras) ».

*

J’admire aussi le courage des candidats : la Corée est encore un pays très conservateur où beaucoup de LGBTQ+ restent dans le placard, vivent dans l’ombre, dissimulés, à cause de la pression familiale et des discriminations quotidiennes. Certes, une majorité d’entre eux participe à l’émission pour développer leur profil (ne sont-ils pas tous des « influenceurs » qui aspirent à la célébrité ?)… mais ils le font avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête : à tout moment, ce coming-out public pourrait très bien se retourner contre eux et mettre fin à leur carrière.

C’est ce qui pourrait arriver à un des candidats de cette seconde saison : Kim Jeong Wook, connu sous son nom de scène Dabit. Ce chanteur-compositeur, qui a grandi aux États-Unis, mais qui est basé en Corée du Sud, a fait son coming-out hier, en même temps que la diffusion du premier épisode (qui a été tourné en janvier 2023). La pression est énorme (d’ailleurs, il va se retirer des réseaux sociaux pendant quelques jours pour prendre soin de lui) : tout coming-out est une mise en danger, mais c’est encore plus vrai quand notre carrière est dans la balance.

Pour Dabit, ce choix peut se résumer ainsi : make or break. Je comprends que ça puisse être un risque de trop et que certains préfèrent rester dans le placard.

Dimanche 25 juin

S’il y a deux termes qui me semblent inadaptés, ce sont bien les qualificatifs d’« actif » et de « passif » pour désigner les préférences insertives des homos. Wrong, wrong, wrong.

La version anglaise « top » et « bottom » est un tantinet meilleure : du moins, pour le « bottom », puisqu’elle décrit bien la zone où l’action se passe. Pour ce qui est du « top », à moins d’aimer la faire « à la papa » (n’est-ce pas, les autrices américaines de MM ?), c’est un terme mensonger : celui qui insère son pénis n’est pas nécessairement au-dessus de l’autre. (D’ailleurs, si on veut m’énerver en deux secondes, traduisons « top » par « celui du dessus » dans un roman. Autocombustion garantie.)

Les mots utilisés en français ont des relents de conservatisme hétéronormé : il y a l’homme, le vrai, celui qui fait tout le boulot, l’actif donc ; et il y a celui qui fait la femme, qui, sur le dos, se contente d’écarter les jambes (et de regarder l’horloge en espérant qu’on n’ira pas au-delà des cinq minutes règlementaires). Durant l’acte sexuel, « qui fait quoi à qui » n’est pas déterminé par « qui insère quoi dans qui ».

Un passif peut très bien baiser son actif. Rien ne l’empêche d’être dominateur sous les draps (ce sont les fameux « power bottoms » en anglais). Et si l’actif aime se mettre sur le dos et se laisser faire, grand bien lui fasse. Mais dans ce cas, qui est l’actif et qui est le passif ?

Un jour, il faudra que de nouvelles expressions soient utilisées pour qu’on se débarrasse des connotations que ces mots-là revêtent.

En attendant, comme Tata Vicky (@VickySaintAnge sur Twitter) aime à le répéter, le sexe ne se limite pas aux pratiques insertives, bon sang de bonsoir…

(Personnellement, je préfère rappeler que la troisième voie reste la meilleure : vers is da best.)

Lundi 26 juin

Mon amour des littératures de l’imaginaire s’explique en partie par mon affinité pour l’ésotérisme et le surnaturel. Je suis bien trop cartésien pour y croire, mais je trouve ces sujets attrayants, comme on aimerait une métaphore poétique qui embellit un réel désenchanté. Puisque j’écris de la fantasy, je peux lire sur les croyances les plus extravagantes sans avoir l’impression que je perds mon temps avec des balivernes : je fais de la recherche, moi, madame ; je nourris mon inspiration ; que du sérieux !

Mardi 27 juin

Je ne crois pas aux Muses, à l’inspiration divine, ou à toute autre entité supérieure qui téléchargerait des idées dans notre cerveau. Chez moi, il n’y a pas de révélations qui viennent de l’extérieur. Je crois fermement que cette inspiration, même si elle est mystérieuse, trouve son origine dans notre cerveau. Notre matière grise réarrange les matériaux qu’elle glane au quotidien dans nos rencontres, nos discussions et nos lectures : le résultat ressemble parfois à de l’or, parfois à de la boue (je vous épargne un terme plus vulgaire, mais vous avez compris l’idée). Que cet organe si petit, si fragile et si laid puisse imaginer des choses à ce point incroyables et merveilleuses, c’est certainement un miracle… mais je n’éprouve pas le besoin de dissocier cette capacité de qui je suis… ni de m’imaginer en parabole qui capterait des signaux étranges venus des cieux.

Mercredi 28 juin

Parfois, j’aimerais disparaitre de la surface du monde. Ou plutôt, je voudrais me retirer, ne plus faire partie du milieu des auteurices…

*

Je lis un roman, comme il en existe tant d’autres, je m’extasie d’une trouvaille stylistique ou de la profondeur psychologique d’un personnage, puis je me trouve tellement nul que la seule conclusion qui s’impose est de discrètement quitter cette république des lettres où je n’ai pas ma place.

*

Ces pensées-impressions sont fausses, je le sais, ou tout du moins exagérées. Il ne faudrait pas les écouter… mais leur travail de sape est inévitable. Je me démoralise tout seul.

Puisque je suis médiocre et que tout le monde semble faire mieux que moi, et avec davantage de facilité, je décide donc que je n’écrirai plus.

Je jure mes grands dieux que l’arrêt est définitif et qu’on ne m’y reprendra plus…

Mais je finis par revenir par la porte de derrière, l’air de rien.

*

Où étais-tu, Daumier ?

J’étais aux toilettes. Je dois être constipé.

*

Qu’est-ce qui me pousse à me dédire ainsi ?

Je finis par me rappeler que si je laisse ma place, je la donne à un·e auteurice aux valeurs détestables… que mon silence facilite la prise de parole d’un·e abruti·e qui ne sait pas s’exprimer et qui va saccager les genres que j’aime.

En refusant d’assumer mon rôle, en ne faisant pas entendre ma voix, je deviens coupable de leurs crimes.

In-ad-mis-si-ble.

*

Certes, les cadeaux que je peux offrir au monde sont certainement médiocres, mais il est hors de question que le vide que je laisse soit rempli par des brigands analphabètes. (Non mais !)

Jeudi 29 juin

« Il accrocha son reflet dans le miroir. » (Lily Haime)

Quelle jolie trouvaille ! Elle ne me serait jamais venue à l’esprit… Je suis trop terre-à-terre pour marier les mots avec autant de bonheur.

Le mieux que je puisse espérer, c’est de m’en souvenir, oublier d’où elle provient, croire que je l’ai inventée et me délecter de mon génie pendant quelques secondes… puis passer à la phrase suivante, qui sera terne comme le ciel de Sheffield.

Quelle plaie d’être une pie littéraire à la mémoire défaillante !

Vendredi 30 juin

Dans la romance M/M, le gout pour l’exotisme et la varietas est tel que de nombreux romans se passent à l’étranger, le plus souvent aux États-Unis (vive l’hégémonie culturelle américaine !). C’est ce que les auteurices et les lecteurices aiment. Iels veulent rêver ; iels ont besoin d’être dépaysé·es.

Au final, la production francophone n’est qu’un resucé de ce qui se fait dans l’anglophonie. Une littérature copycat.

Évidemment, il existe des romans de très bonne qualité, où l’auteurice est sensible aux différences culturelles et linguistiques… si bien que l’histoire est ancrée dans le lieu. Mais le plus souvent, ce sont des décors en carton-pâte. Pour faire style, on parsème le récit de mots étrangers, on étale sa maigre recherche, comme on le ferait avec de la confiture, et on cache mal son ignorance. Tout est superficiel.

Je suis le premier à vouloir être dépaysé ; je suis le premier à rêver d’aventures à l’autre bout du monde ; et si je m’écoutais, je serais le premier à en écrire. Mais si je plaçais mon personnage principal, issu d’une culture que je connais mal, dans un lieu que je n’ai pas visité, je deviendrais un charlatan de basse littérature (sans parler des problèmes d’appropriation culturelle — mais ne parlons pas d’appropriation dans le M/M, ça fait grincer les dents # OwnVoices).