Tu peux trouver la version éditée complète de ce journal sur mon site internet.

La version intégrale (fautes et anglicismes inclus) est disponible dans mon jardin numérique, Sylves. La publication s’y fait au jour le jour.

J’applique ici l’orthographe rectifiée (good-bye les petits accents circonflexes !). Si une de ces entrées résonne tout particulièrement en toi, n’hésite pas à me le dire, ici ou sur les réseaux sociaux.

So long!

Enzo

Lundi 01 juillet

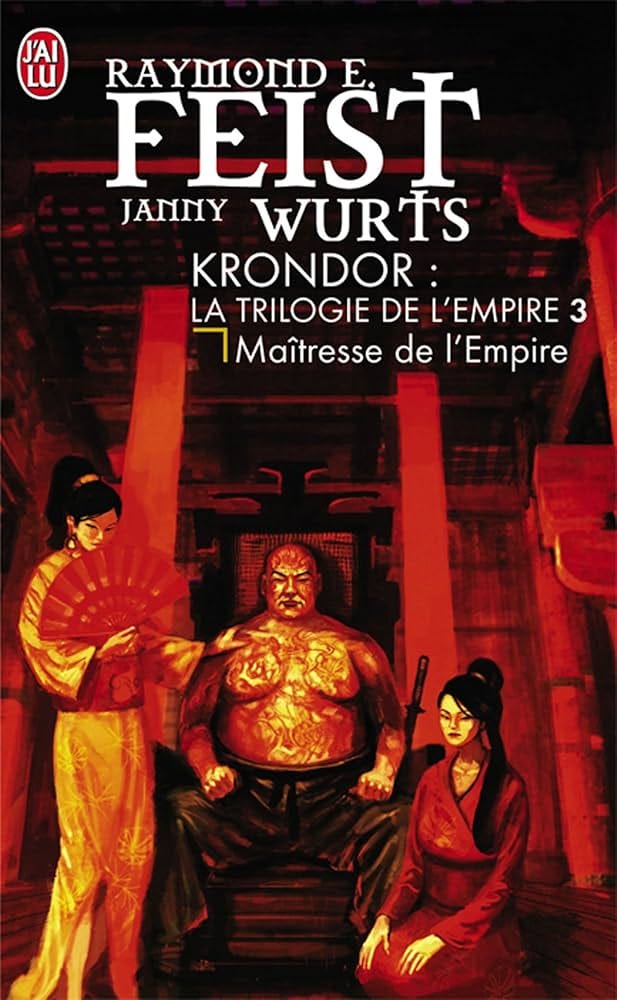

Maitresse de l’Empire, le dernier tome de la Trilogie de l’Empire, donne l’impression, pour la première moitié de l’ouvrage, que Feist et Wurst ne savaient pas quoi raconter. Ça ne les empêche pas de narrer des évènements pendant des centaines de pages, bien évidemment… mais l’intrigue stagne. On finit même par perdre le temps des lecteurices en racontant les amours du chef des espions. Who cares? Puis, il y a ce chapitre où la protagoniste, à travers une catabase dans la fourmilière des Cho-Ja, se métamorphose : elle retrouve son mojo après une révélation. La réponse à ses questions pourrait se trouver à l’extérieur de l’Empire ! Et la voilà partie en (faux) pèlerinage. À 45 % du récit, on sent enfin que le roman commence.

Mardi 02 juillet

Cette citation d’Albert Camus refait son apparition sur les réseaux sociaux des deux côtés de l’Atlantique (RN & Trump) :

« Faites attention, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet mais ce n’est pas pour prendre des nouvelles. »

Mercredi 03 juillet

Ici commencent mes vacances. L’occasion de respirer un air différent dans l’espoir que le cerveau soit mieux oxygéné et que la pensée devienne claire, enfin débarrassée du vague à l’âme que le quotidien ne manque jamais de susciter.

Jeudi 04 juillet

J’ai terminé (enfin !) Maitresse de l’Empire.

La seconde partie du roman est plus intéressante que la première, et n’épargne pas la protagoniste, qui finit par perdre la plupart de ses adjuvants dans cette lutte sans pitié qu’est le Jeu du Conseil. Mais, comme très souvent dans la Fantasy, c’est le triomphe qui l’attend à la fin de l’ouvrage.

Ce triomphe est rendu doux-amer par l’annonce publique de son divorce : afin de sauver le clan de son époux, elle doit le laisser partir afin qu’il engendre des héritiers avec une autre femme. C’est un dernier rebondissement auquel on ne s’attendait pas (personnellement, je pensais que les auteurs tueraient Hokanu durant la bataille finale).

Mais heureusement, le tout dernier chapitre réalise le souhait que nous avions toustes : l’ancien esclave Kevin que Mara avait renvoyé dans son monde, non sans une certaine brutalité, revient dans l’Empire, cette fois-ci en homme libre. C’est même l’ambassadeur de Midkemia. Il ne s’est jamais marié, car son amour pour Mara n’a pas faibli un seul instant. Tout est bien qui finit bien.

Vendredi 05 juillet

Quelle joie de voir l’Angleterre retrouver le chemin de la raison ! Quelle victoire éclatante du Labour ! Après quatorze longues années de politique néolibérale et, plus récemment, proto-fasciste, nous pouvons (peut-être) espérer assister à une amélioration de nos conditions de vie.

Dommage que la France n’ait pas su tirer leçon des folies anglaises. Flirter avec l’extrême droite n’apporte jamais rien de bon. Nous verrons dimanche soir dans quel beau pétrin les Français se seront mis.

Samedi 06 juillet

S. m’a motivé à reprendre mes projets de fiction (quels qu’ils soient) et à arrêter de faire l’imbécile (j’aime à prétendre, depuis plusieurs années, que je vais prendre ma retraite et cesser d’écrire). Dommage qu’il ne soit pas au quotidien juché sur mon épaule afin d’empêcher que je ne me démotive.

Les doutes sont à ce point insupportables qu’il est plus facile de procrastiner et de rêver à une autre vie, où j’aurais fait des choix différents, où mes passions seraient plus gratifiantes et où l’effort et la persévérance garantiraient un résultat satisfaisant. L’écriture fictionnelle, ce n’est pas ça. Elle a ses joies, bien évidemment, mais après vingt ans de pratique et six petits romans, il y a beaucoup de frustration accumulée… et les résultats apparaissent bien modestes. Plus jeune, je pensais que l’expérience rendrait les choses plus aisées, mais il semble que plus on avance dans son art, moins ça le devienne. L’ambition grandit en même temps que les compétences, voire plus vite.

Dimanche 07 juillet

Husn (2023), la chanson d’Anuv Jain, m’a ému, dès la première écoute, sans que je ne puisse m’en expliquer la raison.

Peut-être étaient-ce la mélodie mélancolique ou la voix d’Anuv ou les belles sonorités de l’hindi, que je ne comprends pas.

Puis, j’ai trouvé une traduction et quelques vers m’ont ému davantage encore, et j’aimerais pouvoir écrire des poèmes qui produisent le même effet. Mais combien pauvres seraient mes vers sans musique !

Apart from my beauty, sometimes ask for my heart too,

I will melt in a moment...

Now, don't do it in a way that the heart can't reconnect.

I might shatter with your words.

Lundi 08 juillet

Profitant du calme du sud de la France, je regarde une série chinoise sortie plus tôt dans l’année : The Spi Realm. Comme c’est adapté d’un danmei, on sait que les deux protagonistes finissent par devenir amants dans la version originelle.

Le passage à l’écran gomme les caractéristiques les plus visibles du BL : ici, pas de scènes érotiques, pas de baisers, on ne garde que les regards appuyés et les scènes de jalousie. Afin d’éviter la censure, le BL chinois ne se dissocie que très rarement de la bromance. On s’estime heureux quand ils n’inventent pas artificiellement une intrigue amoureuse avec un personnage féminin.

Mardi 09 juillet

J’appréhende un peu le retour à la maison. Mes habitudes et ma routine vont me happer à nouveau. Les mêmes pensées vont refaire leur apparition, sapant ma motivation petit à petit.

Mais je vais quand même tenter de bosser sur mon projet de romance mélodramatique. Je souhaite avancer sa conception sans me presser. Pour le moment, dans le même univers, je pense écrire un recueil de nouvelles (ou de novellas), ainsi qu’un roman… Fort possible que ce projet à plusieurs textes récupère des personnages de l’univers de Tendres Baisers : j’aime l’idée de textes ainsi liés entre eux.

S. m’a reproché de ne pas avoir écrit une suite à Dormeveille College, dont le dernier tome a été publié en 2017. J’avais conçu un spin-off où l’on retrouverait Louis, Roberta et peut-être Raiden, mais la pandémie a enterré le projet. Par ailleurs, ma vie à Sheffield n’est pas assez passionnante pour me donner envie d’écrire sur la région (c'est dans le sud du Yorkshire que devaient se passer ces nouvelles aventures).

Vicky Saint-Ange me ferait certainement remarquer que je n’ai pas écrit le troisième épisode du Démon Blanc : il est sur ma liste de projets, mais j’attends que l’envie revienne. Je devrai certainement réécrire une partie de l’épisode 2 avant de passer à la fin de cette première saison.

Comme S. disait l’autre jour, j’ai du mal à terminer ce que j’entreprends (surtout quand mes projets s’inscrivent dans la SFF). Il s’agit là de mon moindre défaut !

Mercredi 10 juillet

Ces vacances en France ont eu le mérite de recadrer mes envies et de me recentrer (devrais-je dire… de me retrouver ? Quoi qu’il en soit, merci S.).

Dès que je reprendrai le boulot, je sais que je retomberai dans les mêmes travers : je suis un workaholic qui s'ignore (Antidote m’indique qu’on dit ergomane en bon français. Littéralement, un maniaque du travail). Le problème, ce n’est pas le temps que je passe au boulot (je fais rarement des heures sup'), mais l’intensité avec laquelle j’aborde mon travail à l’Université : ça ne me laisse pas beaucoup d’énergie pour le reste. Je m’épuise même quand il ne se passe pas grand-chose. Prendre un peu de distance ne me ferait pas de mal.

En attendant, pour quelques jours encore, je profite de ces pensées doucereuses qui me promettent un quotidien plus sain où je passerais davantage de temps à lire et à écrire.

Jeudi 11 juillet

Comme Thierry Crouzet le fait remarquer dans son Carnet de juin 2024, le journal, « lieu de l’ultime liberté », est le seul endroit où l’écrivain peut se répéter autant qu’il le souhaite.

Dans mon cas, c’est presque inévitable : je me souviens rarement de ce que j’ai écrit la semaine précédente, et les mêmes idées cheminent dans mon crâne (je suis obsessionnel).

En ce moment, mes pensées sont entièrement tournées vers les réseaux sociaux et mon envie de les abandonner pour de bon (tout en sachant que je ne le ferai jamais ; à peine parviendrais-je à les fréquenter avec parcimonie).

Vendredi 12 juillet

En français, les incises sont faites pour clarifier le dialogue. Elles précisent le ton ou la manière de prononcer la réplique. L’incise est utilitaire. Point. Dans la limite du raisonnable, on peut utiliser n’importe quel verbe qui assume ce rôle. Surtout de nos jours.

Sur les réseaux sociaux, je vois passer beaucoup d’auteurices en herbe (& quelque fois plus mâtures) qui citent Stephen King comme s’il s’agissait de l’Évangile. Il n’aime pas les incises et semble préconiser un « he/she says », banal et transparent. Ce qu’il affirme s’applique à la langue anglaise (quant à savoir si on lui donne raison de l'autre côté de l'Atlantique, c'est un autre débat).

La république des lettres francophone a ses propres us et coutumes : et c’est ceux-là qu’un·e auteurice qui écrit en français doit apprendre à maîtriser.

(L’avis de King sur les adverbes est pareillement hors de propos.)

Lundi 15 juillet

J’ai regardé à nouveau les deux saisons du BL coréen To My Star. L’une dure deux heures et la seconde un peu plus de quatre heures…

Par convention (ou par fainéantise), la romance s’intéresse le plus souvent à la première rencontre. Le fameux Boy meets boy. Et elle se termine sur la promesse d’un Happy Ever After (HEA), ou d’un Happy For Now (HFN).

La première saison est ce qu’il y a de plus classique : un chef taciturne rencontre une star de cinéma (d’où le titre) et l’accueille chez lui le temps que le scandale dans lequel ce dernier est empêtré soit résolu. Ils tombent amoureux… Tout est bien qui finit bien.

Jusqu’à ce que commence la seconde saison où l’on découvre qu’ils ont rompu soudainement et brutalement. Le chef a disparu sans laisser de trace et la star se morfond depuis un an déjà sans pouvoir le retrouver.

Une histoire d’amour heureuse n’est pas intéressante. Pour qu’une romance fleurisse dans le cœur de ses spectateurices (ou des lecteurices), elle doit paraitre incertaine, voire impossible. Cette seconde saison explore tout en douceur les difficultés des protagonistes, entre soulagement des retrouvailles et douleur de la trahison. Elle met en scène des adjuvants attachants (une petite fille et sa mère célibataire) et des opposants ambigus (l’ex tant redoutée ! et des villageois rustres).

Son originalité réside dans le fait qu’elle explore ce qui se passe après une rupture ainsi que les raisons qui ont abouti aux traumatismes amoureux.

Il n’y a pas ici de « seconde chance », dans le sens où les protagonistes vont retomber amoureux après plusieurs années de séparation. (« Second chance at love » est un trope romantique connu, mais je ne pense pas que la seconde saison de To My Star s’inscrive dans cette veine.) Nous assistons à une péripétie supplémentaire dans ce long périple qu’est la relation amoureuse.

Mardi 16 juillet

Je l’ai déjà dit auparavant. Et je le répèterai souvent : la romance s’intéresse à l’amour. Toutes les formes d’amour.

Et c’est bien dommage qu’elle n’explore pas plus souvent ce qui se passe après la fin conventionnelle d’une histoire d’amour (le HEA ou le HFN auxquels je faisais référence hier).

C’est évidemment plus difficile. La première rencontre est tellement bien balisée qu’on peut l’écrire les yeux fermés, mais si l’autrice sort des sentiers battus pour s’intéresser à un autre moment de l’histoire du couple, les dangers abondent ; elle ne peut pas compter sur l’élan originel, sur le frisson des premiers moments, et voir où ça mène. Elle doit méticuleusement penser son intrigue, bien peser, puis articuler les raisons de la crise qu’elle nous donne à lire. Funambule, elle doit flirter avec cette vérité que la romance semble fuir : l’amour ne triomphe pas toujours de tout.

Je comprends que beaucoup d’entre nous préférions rester dans la safe zone de la romance : il est plus facile de faire rêver le lecteur quand on prétend que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il faut avoir beaucoup d’adresse pour explorer les problèmes de manière crédible sans faire éclater le rêve/le fantasme des lecteurices.

Mercredi 17 juillet

Quand un genre comme la romance a des tropes bien définis, il apparait vite stéréotypé et court le risque de tomber dans le cliché…

Il m’arrive d’être un lecteur-baleine… et durant ces phases-là, je lis romance après romance sans pouvoir m’arrêter. J’ai remarqué que tout finit par se ressembler et je ne manque pas de me lasser devant le manque d’originalité.

Handsome Boy Meets Handsome Boy. Ils tombent amoureux. Des détails insignifiants retardent la fin heureuse. Ils finissent ensemble. Dans ce roman, le protagoniste est blond ; dans tel autre, il est brun. Ici, il est sexy ; là, il est fucking charming. Mais la formule ne change quasiment pas.

Ma lassitude ne vient pas de la mauvaise qualité de ces romances : chacune, lue séparément, est bien faite. L’autrice s’est appliquée à faire battre mon petit cœur. Et très souvent, mon petit cœur bat la chamade !

Mais sous prétexte qu’elle est littérature-doudou, la romance se permet souvent d’être complaisante et n’ose pas se renouveler. Même la romance gay devient vite conventionnelle quand elle est subordonnée à l’hétéronorme.

C’est en regardant To My Star 2 que je prends conscience qu’il existe des alternatives et qu’il est dommage qu’on ne les explore pas plus souvent.

Jeudi 18 juillet

« Ce serait formidable si vous pouviez décider de vous contenter d’un résultat satisfaisant, de vous traiter plus gentiment ou de “vous détacher du résultat et de tomber amoureux du processus”, un conseil que j’ai moi-même prodigué par le passé. Mais le fait est que vous ne pouvez pas simplement prendre la résolution de ne pas être troublé par des schémas de pensée qui ont gouverné votre vie pendant des décennies.

Ce que j’ai découvert, en revanche, c’est qu’il est possible d’adopter une attitude de défi délibéré à l’égard de son maitre intérieur, comme une sorte de jeu plein d’entrain — un jeu dans lequel vous cultivez activement un sentiment de délectation en ignorant complètement les normes qui pèsent habituellement sur vos journées. C’est ce qu’on appelle “rire au nez des normes”. » (Oliver Burkeman, The Imperfectionist, newsletter du 10 juillet 2024)

Vendredi 19 juillet

Se moquer de nos propres exigences en matière de qualité est, en effet, la seule manière d’avancer dans un projet artistique. Elles ne disparaitront pas pour autant et nous devrons, au moment adéquat, les prendre au sérieux… Mais en attendant que ce moment ne vienne, il vaut mieux les traiter comme on traiterait un parent acariâtre qui n’est jamais satisfait : avec légèreté, nonchalance et humour.

Samedi 20 juillet

Dans The Construction of Homosexuality (1988), David Greenberg divise les expressions sociales de l’homosexualité en quatre catégories : l’homosexualité transgénérationnelle, l’homosexualité transgenre, l’homosexualité de classe et l’homosexualité égalitaire.

La première désigne des dynamiques sexuelles basées sur l’âge des amants : le plus âgé est actif (et/ou dominant) quand le plus jeune accepte de se faire pénétrer (et/ou dominer). C'est le modèle que l'on retrouve en Grèce Antique, par exemple.

Dans la seconde, un des partenaires occupe le rôle de la femme, en agissant et en s’habillant comme tel. C’est le cas, par exemple, des berdaches d’Amérique du Nord, qui sont associés au culte chamanique.

L’homosexualité de classe s’exprime le plus souvent dans la prostitution et/ou le favoritisme : les représentants des classes aisées ont les moyens d’acheter des faveurs sexuelles. La relation est donc monnayée, ou, de manière plus subtile, récompensée par des avantages tels que la promotion sociale, etc. (c’est le cas des monarques et de leurs mignons).

Enfin, pour la dernière, celle qui est la plus pratiquée de nos jours en Occident, il n’y a pas d’équivalence entre statut social et rôle sexuel (actif/passif). Il s’agit d’une relation entre deux hommes égaux, parfois issus d’un même milieu, souvent appartenant à une même tranche d’âge.

Dimanche 21 juillet

Au collège, mon premier coup de cœur littéraire a été la Nuit des Temps (1968) de Barjavel en 6ème. (J’ai tenté de relire ce roman il y a quelques années, mais j’ai dû arrêter ma lecture au bout de quelques pages, horrifié par son sexisme et son racisme. Il y a des histoires qui vieillissent très mal ; celle-ci en fait partie.)

En 5e, l’écrivain que je n’étais pas encore a vu son imagination s’enflammer à la lecture de Vendredi ou la vie sauvage (1971) de Michel Tournier. J’ai certainement écrit à ce moment-là ma seule fanfiction.

Puis, il y a eu la découverte de Harry Potter (1997-2007), qui a défini ce qu’était la lecture pour une génération entière et qui était grandiose, non pas pour ses qualités littéraires, mais pour l’expérience sociale qu’offrait cette série, qui a très vite été adaptée au cinéma.

À 16 ans, après un échec mémorable l’année précédente, je suis tombé amoureux des Mémoires d’Hadrien (1951) de Yourcenar.

À 22 ans, je vouais un culte à Titus d’Enfer (1946) et à Gormenghast (1950) de Mervyn Peake. Enfin de la fantasy littéraire au style éblouissant !

À 30 ans, j’étais amoureux de David Levithan et de son Two Boys Kissing (2013).

Et à la veille de mes 37 ans ? Je lis et je relis Ursula K. Le Guin à intervalle régulier. Elle est la seule constante dans mes lectures qui évoluent constamment.

Lundi 22 juillet

Je ne suis pas sûr que je tomberais amoureux de Mervyn Peake si je le découvrais aujourd’hui.

Je ne suis plus le lecteur de prépa que j’étais alors, émerveillé par des textes littéraires au style unique. Ce n’est plus ce que je recherche — je veux toujours que l’écriture soit belle, évidemment, mais elle doit être avant tout discrète. Un bon style est un style qui sert l’histoire et qui n’occupe pas le devant de la scène.

Aurais-je encore la patience de lire Mervyn Peake ? Je trouverais certainement cet éblouissement (si je l’éprouvais encore) intimidant… et il y aurait des longueurs insupportables.

Autant que possible, j’évite maintenant les pavés. La dernière trilogie de Robin Hobb m’a vacciné à jamais contre les romans-fleuves qui n’ont rien à dire ou si peu. Je préfère la brièveté. Je ne sais si c’est dû à la maturité ou au fléau que sont les réseaux sociaux.

Mardi 23 juillet

Je perçois deux pôles créatifs chez les auteurices. Deux types d’attitudes, si l’on veut.

Il y a celle chez qui l’impulsion créatrice est intérieure ; elle s’efforce d’écrire un manuscrit qui est le plus fidèle possible à la vision qu’elle se fait de son histoire. Elle prête attention à ses lecteurices, certes, mais son but principal est d’exprimer ce qui jaillit mystérieusement en elle. Elle n’est pas prête à faire des concessions pour que son histoire soit appréciée du plus grand nombre. Ce serait là trahir sa vérité.

Puis, il y a celui qui écrit pour son lectorat. Il construit son histoire en fonction des gouts supposés de ce dernier. Son attention est portée sur l’effet que chaque scène de son manuscrit suscitera chez les autres. Il est moins attaché à exprimer son jardin intérieur, car, selon lui, l’écriture est, avant tout, acte de partage.

L’un et l’autre se valent, et il existe un spectre continu entre eux où chaque romancier peut se placer comme il l’entend.

Je pense que le second type est plus à même d’écrire dans les littératures de genre, où les codes sont clairement balisés et les gouts des lecteurices plus facilement prévisibles. D’ailleurs, c’est souvent là que l’on trouve les succès commerciaux stratosphériques. (Il suffit de lire les conseils des écrivains de cette catégorie pour voir à quel point leur lectorat est au centre de leurs préoccupations.)

Mais, c’est très souvent la première catégorie qui, en sortant des sentiers battus, fait bouger les codes et repousse les limites de ce que l’on jugeait jusqu’alors acceptable.

Les deux sont nécessaires à un écosystème littéraire riche. Et il serait idiot de croire que l’une produit des romans de meilleure qualité que l’autre.

Mercredi 24 juillet

Jack O' Frost (2023) est un BL japonais de 6 épisodes de 25 minutes, que j’ai regardé à nouveau aujourd’hui. J’en avais gardé un excellent souvenir ; j’ai apprécié ce second visionnage encore plus.

L’amnésie sélective du protagoniste permet une exploration de la relation amoureuse post-mortem : puisqu’ils ont rompu juste avant l’accident, l’un sait que la relation est terminée et va jusqu'à prétendre qu'elle n'a jamais existé ; l’autre ne comprend pas les émotions puissantes qu’il ressent pour ce « colocataire » au sujet duquel il a tout oublié. Ce n’est pas une série Boy meets Boy, ce qui la rend encore plus intéressante.

Ici, les deux protagonistes, maladroits, ne cessent de commettre des erreurs au point d’en obscurcir leurs sentiments. Contrairement à ce que voudrait nous faire croire la romance mainstream, l’amour est rarement limpide, surtout quand il s’installe dans la routine du quotidien. Les flammes de la passion s’estompent vite ; l’évidence des sentiments devient trouble et laisse place aux doutes, surtout si la communication dans le couple n’est pas saine. Les non-dits s’accumulent ; les rancœurs enveniment les interactions.

La force de Jack O' Frost est de dramatiser ces hivers que toute relation amoureuse finit par traverser. De nos jours, si l’on en croit le nombre de divorces dans nos sociétés occidentales, beaucoup de couples ne survivent pas aux rigueurs hivernales, mais Jack O' Frost rappelle que le printemps ne manque jamais de succéder à l’hiver. Évidemment, seuls ceux qui font l’effort de communiquer et d’être honnêtes avec leurs sentiments pourront gouter aux plaisirs de la plus douce des saisons.

Jeudi 25 juillet

Étrange que certaines personnes puissent considérer que le « M/M » soit un trope de la romance. C’est-à-dire une simple variation du schéma général : boy meets girl; overbearing boss meets submissive secretary; slutty bodybuilder meets saint girl… et enfin, à moitié caché dans cette liste interminable : boy meets boy.

En réalité, il ne s’agit pas d’un simple changement d’ingrédient. Quand on passe de la romance hétéro à la romance MM, c’est comme passer de la cuisine italienne à la cuisine japonaise. Le gout et les odeurs ne sont pas les mêmes ; la dynamique entre les protagonistes diffère, car nous avons affaire à deux hommes, et non pas à un « vrai » homme (le top) et à une femme qui porterait la barbe (le bottom).

Malheureusement, certain·es artistes, qui officient dans le milieu du MM, du yaoi et du BL, oublient que la romance entre personnages du même sexe, dans une société où les rôles sont encore trop genrés, exige un changement de paradigme. Prétendre qu’on peut plaquer les attentes du couple hétéro sur le couple homo (et beaucoup ne s’en privent pas !), c’est comme manger de la glace à la vanille avec ses frites. Personne ne t’en empêche, mais ne viens pas te plaindre si tu passes pour l’idiot du village.

Vendredi 26 juillet

Je lis l’introduction de Straight Acting — The Many Queer Lives of William Shakespeare, de Will Tosh, qui vient de sortir et que je me suis offert pour mon anniversaire.

Et il y a quelques perles, dont celle-ci :

« Je ne vois pas la nécessité de rechercher des signes incontestables que Shakespeare était gay ou bi, parce que je ne vois aucun mal à reconnaitre qu’il était un artiste queer, travaillant dans une culture qui a tout autant permis que frustré son exploration imaginative du désir homosexuel. Depuis bien trop longtemps, il incombe aux chercheurs et aux biographes de fournir des “preuves”, au-delà de tout doute raisonnable, que des hommes estimés comme Shakespeare étaient tout sauf de vrais hétéros fanfaronnants. Eh bien, je n’accepte pas les termes d’une méthodologie dont les exigences sentent bon l'homophobie. Pourquoi prouver ce qui est clairement évident pour quiconque a l’intelligence de le voir ? »

Lundi 29 juillet

« Nous nous racontons différentes histoires sur notre identité et nos pratiques artistiques. Mais aucune d’entre elles n’a d’importance. Tout ce qui compte, c’est l’œuvre elle-même. L’art que l’on réalise vraiment et la façon dont il est perçu. » (Rick Rubin, The Creative Act: A Way of Being)

Mardi 30 juillet

Ces derniers jours, malade, j’ai passé beaucoup de temps sur Netflix.

Son algorithme est épouvantable : il me propose de regarder des films que j’ai vus la veille, voire le matin même. Le but de cet algorithme n’est-il pas de s’assurer que je passe un moment à ce point agréable sur la plateforme que je n’ai pas envie de la quitter ?

En quoi mettre le film que je viens de terminer dans la catégorie « Your Next Watch » améliore-t-il mon expérience ? Pense-t-il vraiment que je vais me taper un revisionnage dans la foulée ?! Qui voit le même film deux fois d’affilée ? Qui fait ça ? Qui, Netflix, dis-moi !

Bref, un énième exemple de l’emmerdification des services numériques.

Mercredi 31 juillet

Le catalogue de Netflix, c’est vraiment comme l’iceberg : on n'en voit qu’une toute petite partie. Le reste nous est caché si bien qu’on finirait par croire qu’il n’existe pas.

Le but de l’algorithme n’est pas de nous montrer ce qui nous intéresserait dans ce vaste catalogue, mais plutôt ce que les autres regardent, la dernière sortie à la mode (ou celle que Netflix souhaite promouvoir en priorité).

Après tant d’années à observer mes gouts, Netflix ne les a toujours pas compris : je n’aime pas un film dont il m’assure à 87 % que je vais l’apprécier et j’adore un autre qui peinait à atteindre les 60 %.