La version intégrale de ce journal est disponible dans mon jardin numérique, Sylves. La publication s’y fait au jour le jour.

J’applique ici l’orthographe rectifiée (good-bye les petits accents circonflexes !). Si une de ces entrées résonne tout particulièrement en toi, n’hésite pas à me le dire, ici ou sur les réseaux sociaux.

So long!

Enzo

Mercredi 01 janvier

Cette année, pas de bonnes résolutions.

Continuons sur la lancée, dans l’espoir que 2025 ne soit pas pire que 2024. Depuis le covid, il semble que chaque année invente quelque chose de nouveau : ici, l’inflation ; là, la banalisation de l’extrême droite. Nous passons d’une crise politique à une autre, parfois assez artificiellement, tout en ignorant la crise climatique qui devient de plus en plus pressante.

Être adulte, c’est fatigant.

Mais ce que l’état du monde nous enseigne, c’est qu’on ne peut pas attendre que tout aille mieux pour nous sentir mieux : il est de notre devoir de nous épanouir au milieu des malheurs, de cultiver la joie malgré la folie ambiante.

Jeudi 02 janvier

Ce journal a deux ans. Quelle belle preuve de constance ! Je m’étonne moi-même.

Vendredi 03 janvier

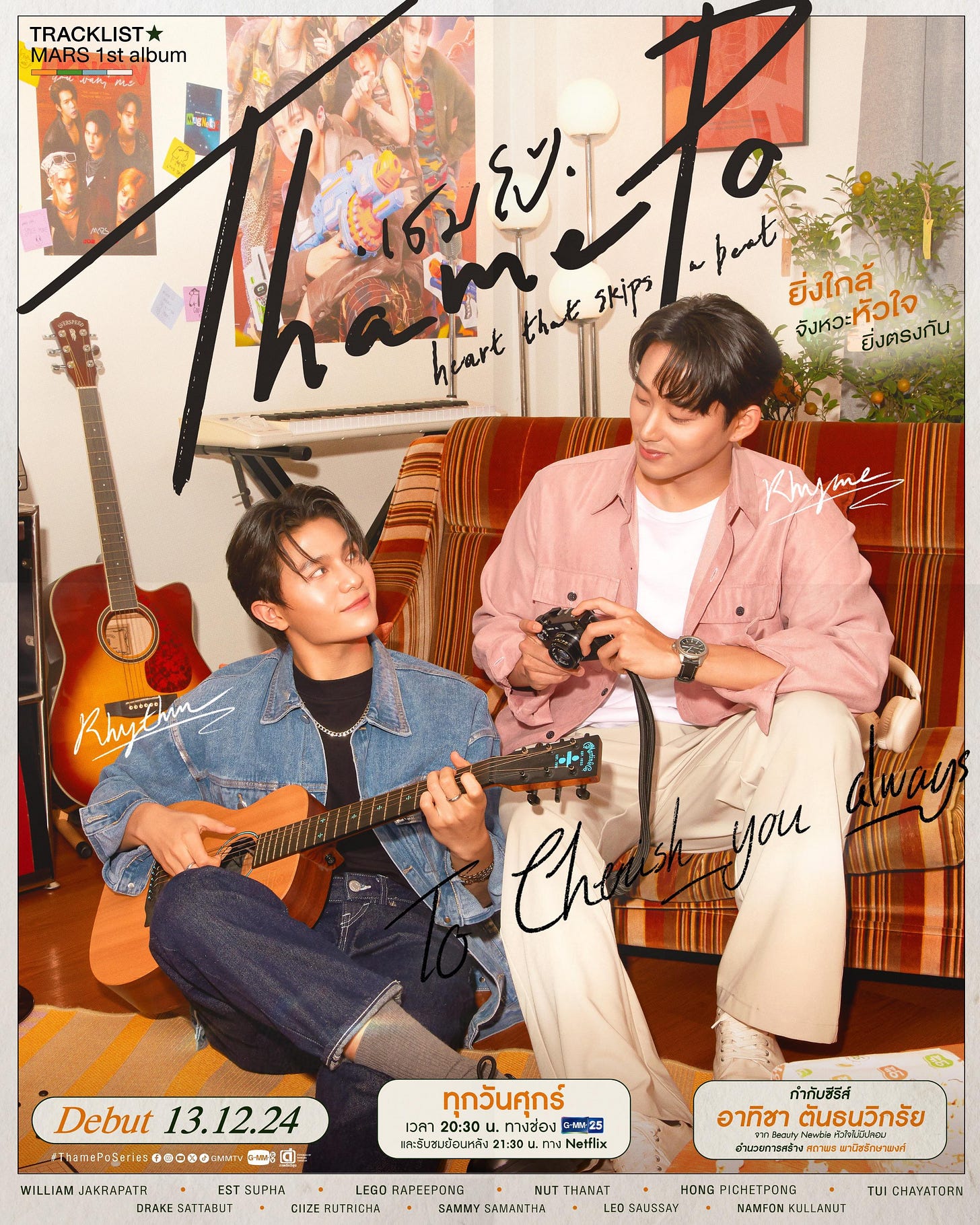

Mon petit bonheur, en ce moment, c’est de regarder ThamePo (Heart That Skips A Beat), le BL thaï avec Est et William dans les rôles-titres. Nous en sommes à l’épisode 4 et leur relation se développe lentement mais surement. Je suis sous le charme.

Lundi 06 janvier

J’ai reçu A Natural History of the Romance Novel (2003), de Pamela Regis, qui retrace l’histoire de la romance de ses origines (18e siècle) jusqu’au 20e siècle. D’après le sommaire, elle fait aussi un point sur les critiques adressées à ce genre littéraire, qui est, encore de nos jours, « le plus populaire et le moins respecté ». Une partie entière est dédiée à la définition et aux limites de la romance, ce qui devrait être tout particulièrement utile pour mon projet.

Mardi 07 janvier

Que c’est long un rhume qui suit son cours, imperturbable...

Samedi 11 janvier

Ça tousse, ça se mouche, ça agonise. Puis ça se désespère de voir le triomphe de l'extrême-droite en France.

Dimanche 12 janvier

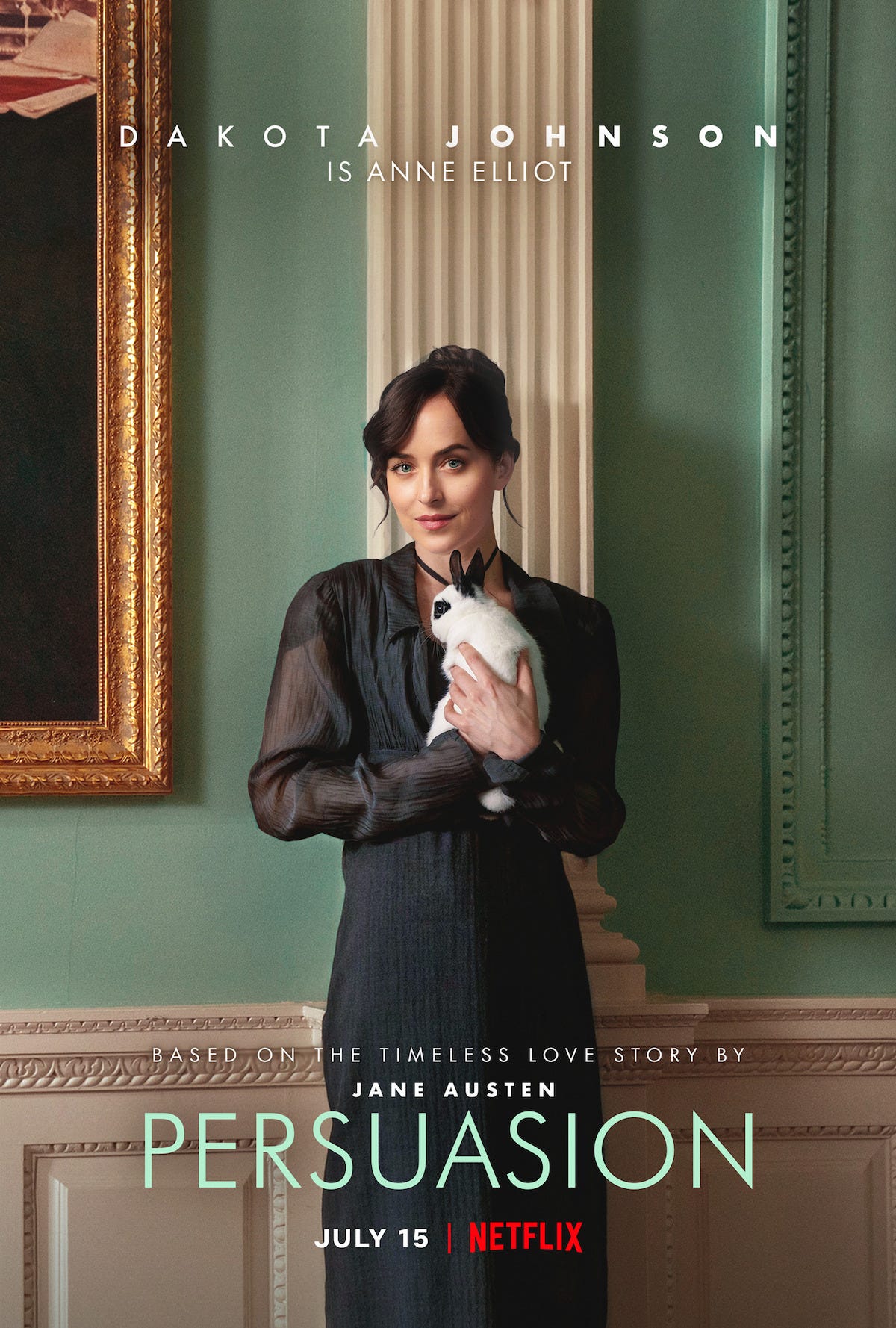

Je viens de regarder Persuasion (2022) sur Netflix, adapté de Jane Austen, avec Dakota Johnson dans le rôle-titre (et le beau Henry Golding). Je ne connaissais pas l’histoire (il faudra que je me replonge dans Austen un jour — mes quelques découvertes remontent à la fac !).

C’est l’illustration parfaite du trope « second chance at love ». Le film est délicieusement sarcastique et s’inscrit dans la veine de Bridgerton, pour ce qui est du casting (ce dont je lui sais gré).

Mercredi 15 janvier

Cette semaine, peut-être parce que je suis fatigué et donc à fleur de peau, je m’inquiète énormément de la montée de l’extrême droite en France et ailleurs (coucou Trump, Musk et les milliardaires). En zonant sur les réseaux sociaux, j’ai l’impression que 2025 est déjà pire que 2024. Et cela ne fait que quinze jours que la nouvelle année a commencé.

Heavens, have mercy on us.

Jeudi 16 janvier

« Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, fais-le. »

C’est sur cette affirmation qu’Hervé Brient commence son introduction au petit volume que je viens de recevoir (Homosexualité et manga : le yaoi, 2008).

This is it. C’est parce que je ne trouve pas facilement un ouvrage sur l’homoromance, parlant de ce qui m’intéresse, qu’il faut que j’en écrive un. On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Par ailleurs, il ne faut pas se poser la question de sa légitimité, sinon on ne fait rien.

Vendredi 17 janvier

La semaine dernière, j’ai vu le dernier épisode de AARO : All-domain Anomaly Resolution Office, une série japonaise fantastique sur Netflix, avec la belle et talentueuse Hirose Alice (My Second Aoharu) dans le rôle-titre.

Oserais-je dire que ça a été mon coup de cœur de 2024 ? Oui, tout à fait.

Je l’ai commencée sans aucune attente. Pour être honnête, je craignais même que ce soit une daube (je n’associe pas le Japon aux histoires fantastiques passionnantes… et Netflix n’annonçait même pas les futurs épisodes, contrairement à ce qu’ils font pour les séries en cours de diffusion).

Mais je suis tombé amoureux, un peu plus à chaque épisode, à mesure que l’intrigue et l’univers mythologiques se dévoilaient. (Ne souhaitant rien divulgâcher, je briserai ici.)

J’espère juste que nous aurons une seconde saison.

Samedi 18 janvier

Dans une autre vie, j’ai été professeur (je faisais des remplacements au Lycée français de Londres et je donnais des cours particuliers de français et de latin).

Continuer de recevoir des nouvelles de ses anciens élèves, surtout après tant d’années, est un plaisir inattendu.

C’est ainsi que j’ai vu grandir A. La petite adolescente est devenue une jeune adulte épanouie, qui poursuit ses passions avec une détermination féroce. Ce qu’elle est devenue ne me surprend pas (elle était déjà exceptionnelle, petite), mais ce qui est remarquable, c’est qu’elle prenne quelques minutes pour donner de ses nouvelles à son ancien tuteur de latin. Ça me réchauffe le cœur.

(Et même si, de mon côté, je suis très mauvais quand il s’agit de donner des miennes, cela ne m’empêche pas de célébrer ses succès, comme un supporteur qui pousserait des vivats depuis les bancs.)

Dimanche 19 janvier

« L’appel à l’unité vient souvent de ceux qui bénéficient le plus du statuquo. C’est une façon d’apaiser les dissensions, de gommer les aspérités d’un système qui fait défaut à tant de gens. L’unité est présentée comme l’antidote à la division, mais ce qu’elle offre en réalité, c’est la complaisance. La véritable unité, celle qui repose sur des valeurs partagées et le respect mutuel, ne peut naitre que lorsque la division a fait son œuvre. » (Justin Foster, The Third Way, newsletter du 18/01/25)

Mercredi 22 janvier

Sur l’écriture d’un roman historique :

« Comme pour tous les aspects de l’écriture, il faut être impitoyable, chaque fait historique doit gagner sa place, peu importe le nombre de pages qu’il occupe dans mes carnets de notes. (…) J’ai tendance à classer mes recherches en trois catégories différentes. La première concerne les faits dont j’ai besoin pour raconter l’histoire. Si je veux écrire sur des personnes qui ont construit un gratte-ciel, il n’y a pas moyen de faire autrement, j’ai besoin de savoir comment elles faisaient. La seconde concerne les faits dont j’ai besoin pour rendre l’histoire crédible. Pour moi, cela signifie comprendre l’époque dans laquelle vivent mes personnages. Nous sommes en 1930, personne ne s’envoie de SMS, la télévision n’existe pas, comment se divertissaient-ils ? Et enfin, les faits dont j’ai besoin pour planter le décor et [rendre le roman plaisant à lire]. » (Gemma Tizzard in The Craft of Writing, The Literary Hub, 22/01/2025)

Jeudi 23 janvier

Ça y est ! Les couples LGBTQ+ peuvent se marier en Thaïlande.

Après un début de semaine pas folichon (to say the least), où l’on a assisté au retour fracassant de Trump et au salut nazi d’Elonito Muskolini, voir des couples lesbiens, gays et queers officialiser leur union devant l’État et la Nation me fait chaud au cœur. En particulier, ces séniors qui se sont battus toute leur vie pour que leurs droits soient reconnus. C’est une victoire émouvante. Elle est aussi rassurante : tout ne va pas si mal dans le monde. Ne perdons pas espoir.

Si l’Occident retombe dans le fascisme, oubliant à dessein les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et les leçons que nous pensions avoir tirées de ces sombres années, l’Asie continue son petit chemin, imperturbable. C’est donc vers l’est que mon regard se tournera à l’avenir. De toute manière, durant le mandat du dérangé orange, à l’ouest, il n’y aura rien de nouveau (or worth celebrating, anyway).

Vendredi 24 janvier

« J’ai toujours eu conscience de faire des emprunts, de rendre des hommages, et en l’occurrence rendre hommage à un auteur signifie s’approprier quelque chose qui lui appartient. […] Le moment de la lecture me semble fondamental ; il se peut que la lecture soit déjà du vol. […] Bien entendu, les peintures et les œuvres littéraires sont construites exprès pour être volées, en ce sens ; de même que le labyrinthe est construit pour que l’on s’y perde, mais aussi pour que l’on s’y retrouve. »

(Italo Calvino, 1980, cité dans l’introduction de ses romans dans La Pléiade)

Samedi 25 janvier

ThamePo Heart That Skips a Beat est la série BL du moment, avec Est et William dans les rôles-titres. Vu son succès, ce n’est que le début d’une longue collaboration entre cet ancien nageur professionnel et le musicien du groupe LYKN. La filiale de production GMMTV sait comment monétiser ses talents : avec Est et William, ils sont tombés sur une mine d’or (ou pour être plus exact : ils en ont créé une).

Mais ce qui m’intéresse ici, c’est l’écriture de la série, que je trouve originale en ce qu’elle va à l’encontre de ce qui se fait normalement dans les BL. Nous connaissons tous les techniques bateaux du suspense, en particulier le cliffhanger, qui est utilisé aussi dans les productions romantiques. Dans la dernière scène, on crée — assez artificiellement parfois — un rebondissement final qui met en danger la relation entre les protagonistes et qui pousse les téléspectateurices à regarder l’épisode suivant.

Ici, l’écriture est pour ainsi dire inversée : tout l’épisode est consacré à une difficulté, qui menacerait (ou aurait le potentiel de menacer) la relation naissante entre Thame et Po. Mais celui-ci se termine en réaffirmant leurs sentiments. Le doute est levé à chaque fois, comme si la série refusait que l’on puisse terminer sur du suspense ou sur un malaise. En conséquence, ThamePo offre des scènes finales d’une beauté et d’une tendresse inégalée. C’est doux, c’est apaisant, ça réchauffe le cœur.

Mais rien ne dit que les scénaristes feront ce choix jusqu’au treizième et ultime épisode. Elles nous habituent à un rythme particulier et s’assurent ainsi de contrôler nos attentes : après les inquiétudes (ou les frayeurs) de l’épisode, nous avons besoin de ce moment unique entre Thame et Po. J’imagine facilement qu’à l’épisode 11 ou 12, elles pourraient revenir à une écriture plus conventionnelle où cette douceur finale nous est refusée. Et ce serait là le moyen le plus sûr de nous briser le cœur (avant une résolution heureuse au dernier épisode bien sûr).

On reconnait les bons écrivains à leur capacité à être en contrôle des réactions de leur public. Très souvent, les BL pèchent par la médiocrité de leur scénario : l’idée est excellente, mais elle est tellement mal exécutée que ça en devient douloureux. Ici, le trio féminin derrière le script de ThamePo (PingPong Pohgudsai, Kannika Tovaranonte et Mui Tanthanawigrai) démontre une maitrise remarquable qui permet, en synergie avec une cinématographie impeccable et de bons acteurs, de créer un petit chef-d’œuvre du genre.

Dimanche 26 janvier

Il pleut sur Sheffield… et je pense à Barbara et à sa chanson « Nantes » (1963).

Il pleut sur Nantes

Donne-moi la main

Le ciel de Nantes

Rend mon cœur chagrin

La suite raconte la mort de son père. Une chanson qui est doublement déchirante, car il s’agit de faire le deuil d’un père incestueux (ce que l’on n’a appris qu’après la mort de Barbara en 1998).

La douleur est, ici, ambigüe : celle d’arriver trop tard pour lui pardonner (car apparemment, elle avait fini par pardonner l’impardonnable) et celle d’avoir à rouvrir une plaie qui n’avait jamais vraiment cicatrisé.

Cette confusion des sentiments, cette ambigüité jamais résolue, est visible dans des manuscrits qui ont été mis aux enchères chez Sotheby’s en décembre dernier : Barbara a réécrit « Nantes » de nombreuses fois, au point qu’un cahier lui est presque entièrement consacré.

Dans ses mémoires (Il était un piano noir), elle écrira : « J’oublie tout le mal qu’il m’a fait, et mon plus grand désespoir sera de ne pas avoir pu dire à ce père que j’ai tant détesté : “Je te pardonne, tu peux dormir tranquille. Je m’en suis sortie puisque je chante !” »

En effet, de ce drame et de la terrible douleur subséquente sont nées de magnifiques chansons qui ont fait de Barbara la célèbre Dame en Noir… mais c’est bien là une triste consolation qui atténue assez peu notre nausée.

Mardi 28 janvier

Plutôt que de penser l’homoromance en solitaire, j’ai envie d’utiliser Thread comme un outil de réflexion. Demander à la communauté ce qu’elle pense de ce genre qu’elle aime tant. Une jauge, en somme. Il est certain que nous ne partagerons pas le même avis sur tout, mais, qui sait, une remarque faite en passant – par quelqu’un que je ne connais même pas (!) – pourrait me permettre de nuancer mes propos, de faire avancer ma pensée et d’écrire un essai plus intéressant.

Jeudi 30 janvier

Je suis le premier coupable, mais parler de Muskolini, même en mal, lui confère un pouvoir sur nous que nous devrions lui refuser. Ses saluts nazis, ses déclarations kétamineuses ou ses crises narcissiques ont pour seul but d’attirer l’attention du monde entier.

Évidemment, je ne minimise pas le danger qu’il représente pour nos sociétés occidentales : il peut influencer, voire contrôler, des pans entiers de l’économie mondiale et il contribue à la banalisation de l’extrême droite. De quoi donner des sueurs froides ! À ce titre, les gouvernements européens doivent saper son hégémonie au plus vite.

Mais sur le plan individuel, la bataille est perdue quand nous laissons des gens comme lui (ou Trump) coloniser nos pensées.

Vendredi 31 janvier

Pour quelle raison le L dans LGBTQ+ est-il en première position ?

À son commencement, le mouvement homosexuel était franchement misogyne et les discussions publiques concernaient souvent les hommes seuls. On aurait donc pu s’attendre à ce que le G ouvre cette suite de lettres (et, à l'occasion, nous voyons certains jeunes gays phallocrates se lamenter publiquement que ce ne soit pas le cas).

Mais l’ordre que nous connaissons prend tout son sens quand on examine ce qui s’est passé durant la crise du SIDA. Au début, dans les pays anglophones, AIDS était appelé GRID, « la déficience immunitaire liée aux gays » (Gay-Related Immune Deficiency). Alors qu’on refusait de soigner les hommes gays et les femmes trans, qui mourraient par milliers, ce sont vers les lesbiennes qu’iels se sont tournés pour obtenir de l’aide.

Le L honore donc la contribution de celles-ci, leur engagement politique féroce et cette présence réconfortante auprès de celles et de ceux qui s’éteignaient dans la plus grande ignominie.